nopaio.com 2019.04.27

1878-2019 清民区中台港澳 563套2502枚 邮票详细解读

| 开篇:伟大的祖国 华美的诗篇 珍贵的古物 |

|

我国历史悠久,古代遗留下来的物品尤其丰富,古物现称为文物,是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。文物指具体的物质遗存,基本特征是:第一,必须由人类创造或者与人类活动有关;第二,必须是已经成为历史的过去,不可能再重新创造。各类文物从不同侧面反映了各个历史时期人类的生产活动、社会关系、意识形态以及利用自然、改造自然和当时生态环境的状况,是人类宝贵的历史文化遗产。 文物的保护管理和科学研究对于人们认识自己的历史和创造力量,揭示人类社会发展的客观规律,认识并促进当代和未来社会的发展,具有重要的意义。保护管理和科学研究是相互联系、相互促进、相辅相成的,是一项系统的综合性科学。 在中国历史上,“文物”二字联系在一起使用,始见于《左传》记载:“夫德,俭而有度,登降有数,文物以纪之,声明以发之。”《后汉书·南匈奴传》有:“制衣裳,备文物。”以上所说的“文、物”原是指当时的礼乐典章制度,与现代所指文物的涵义不同。到唐代,骆宾王诗:“文物俄迁谢,英灵有盛衰”,杜牧诗:“六朝文物草连天,天淡云闲今古同”,这里所指的“文物”,其涵义已接近于现代所指文物的涵义。北宋中叶,以青铜器、石刻为主要研究对象的金石学兴起,后逐渐扩大到研究其他各种古代器物,把这些器物统称之为“古器物”或“古物”;在明代和清初比较普遍使用的名称是“古董”或“骨董”;到清乾隆年间又开始使用“古玩”一词。 到了中华民国时期,古物的概念比过去广泛,1930年国民政府颁布《古物保存法》明确规定:“本法所称古物是指与考古学历史学古生物学及其他与文化有关之一切古物而言。”其概念已远远超出过去所称“古物”、“古董”的范围。 1982年,《中华人民共和国文物保护法》正式实施,对加强文物的保护,继承中华民族优秀的历史文化遗产,促进科学研究工作,进行爱国主义和传统教育,建设精神文明和物质文明,起到了重大作用。2017年,《公共服务领域英文译写规范》正式实施,规定文物标准英文名为Cultural Relic。 我国台湾地区中华邮政自1961年起发行古物邮票,以台北故宫与中央博物院珍藏之自商周至明清历代古物精品18种为图案印制,民间俗称“前十八宝”;之后于1968年、1969年、1970年各发行一套6枚古物邮票,民间俗称“后十八宝”;因其设计版式庄重,古朴典雅,在国际上享有很高声誉。 “文化大革命”初期,红卫兵到处“破四旧”,全国各地许多文物古迹遭受严重破坏,造成不可挽回的损失,考古也受到冲击,但考古发掘工作并未间断,由于建设大量国防工程需要深入挖掘,大批珍贵文物随之出土,在文物界产生了重大影响。1972年至1973年间,北京举办了大规模的文物展览,共展出来自全国12个省市自治区在“文化大革命”期间出土的古代文物几万件。为配合这次活动的宣传,当时的邮政主管部门决定发行一套出土文物邮票,最终决定在每个参展省市自治区中各选出一件最具代表性的文物,也就是现在我们看到的这套12枚邮票。这套邮票构图美观,设计巧妙,色彩亮丽,印制精良,是我国文物邮票中的上乘之作,开创了大套跨年代彩色文物邮票的先河,涵盖自新石器时代至元代的出土文物,与上述台湾邮票列在一起各有千秋、相得益彰。

邮票图49为“商代奔卣”,青铜器,通梁高24.8厘米,深14.1厘米,口纵6.8厘米,横7.2厘米,底径7.9厘米,腹围33.2厘米。卣(yǒu)是中国先秦时期酒器,本器物为筒形卣类中的直筒敛口式,体部上下一致,有盖纳于口中,盖上有纽形提手,提梁置于纵向器身的两侧器腹上部。近底处器腹内收,下面承以圆形矮圈足,周身雕刻精美的工艺图案。现藏于台北中央博物院。

邮票图50为“清代五彩镂空花薰”,单色釉瓷器。康熙窑,通盖高14.8厘米,底径19.3厘米。花薰即熏炉,是熏衣服或房间的用具,香料置于其中燃烧,含芳香气味烟气从上盖及器腹的镂空孔洞中飘散出来。南北朝时已经开始使用镂雕精细的瓷熏炉,宋代以后南北方各瓷窑都烧制各种特色的熏炉。这件清代康熙绿釉花薰由盖、身、足三部分组成,半球形盖,器身圆筒形,盖及器腹镂空成蔓草纹饰,雕镂工艺精致,玲珑剔透,器身以三足承托,使整件花薰显得稳当灵巧。现藏于台北故宫博物院。

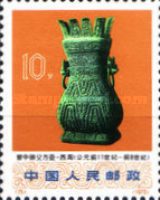

邮票图51为“清代龙凤尊”,玉器。高11.1厘米,宽11.8厘米,为几案桌头陈设品。本龙凤尊为双连仿古尊,黄玉雕成,布局完整,雕工精美,配有木座。其主画面前为龙,后金凤,寓意龙凤呈祥,四周配以祥云、福禄寿喜纹饰等吉祥元素,表达对美好事物的追求和向往。一眼望去,雕工刻画,所体现出的材质美、形体美、色彩美、纹饰美,代表了我国古代纯手工制玉至高规格的工艺水平和艺术水准。现藏于台北故宫博物院。

邮票图52为“西周毛公鼎”,青铜器。通耳高53.8厘米,深27.8厘米,口径47.9厘米,腹围145厘米,宽48.1厘米,重34.705千克。毛公鼎为西周晚期青铜器,因作器者毛公而得名,鼎为双立直耳,半球腹,足为三蹄兽蹄形,矮短而庄重有力,鼎口沿处装饰有环带状的重环纹。整个造型浑厚凝重,饰纹简洁古雅朴素,具有浓厚的生活气息,是西周晚期的鼎由宗教转向世俗生活的代表作品。铭文长度接近五百字,在目前所见青铜器铭文中为最长,堪称西周青铜器中铭文之最。其内容叙事完整,记载详实,被誉为“抵得一篇《尚书》”,是研究西周晚年政治史的重要史料。铭文的内容可分成七段:周宣王即位之初,亟思振兴朝政,乃请叔父毛公为其治理国家内外的大小政务,并饬勤公无私,最后颁赠命服厚赐,毛公因而铸鼎传示子孙永宝。本铭书法极其饱满庄重,充满了无与伦比的古典美,清末至今的书法家们无不为之倾倒。清道光二十三年(1843年)出土于陕西省宝鸡市岐山县,与“西周大盂鼎、散氏盘、西周虢季子白盘”并称“晚清四大国宝”,现藏于台北故宫博物院,为镇馆之宝。

邮票图53为“战国陈侯午簋”,青铜器,高33.58厘米,深11.2厘米,口径25.5厘米,宽47.4厘米,重18.585千克。本簋为侈口圆腹曲颈龙耳方座式簋,束颈折肩,圈足极低,下连方座。腹两侧有“乙”字形直上龙形耳,腹部及方座均饰波曲纹,腹内铭文10行35字:“惟十又四年,陈侯午台诸侯献金,作皇妣考大姒祭器赙敦,台登台尝,保有齐邦,永世毋忘。”陈侯午即《史记》中的田齐桓公。现藏于台北故宫博物院。

邮票图54为“战国凤首盉”,青铜器,通梁高50.1厘米,深29.2厘米,口径24.6厘米,腹围149厘米,宽59.6厘米,重33.855千克。此盉为短颈广肩提梁凤首流三足式盉,小口,平盖,体椭球状,肩的前后有龙形提梁,流口为凤鸟头形,三蹄足较短,足部作鸟攫怪人之状,提梁后下部有一小系环,可用套链与盖相连,盖面上饰菱形纹并雕有螭龙及兽类立体雕像,器身饰有三角形云纹和菱形纹,加以四道凸起的弦纹,器型稳重,装饰华美,花纹细腻。现藏于台北故宫博物院。

邮票图55为“宋代丁香紫出戟尊”,钧窑瓷器。高24.7厘米,深16.8厘米,口径19.2厘米,足径14.4厘米。北宋末年钧窑烧造的宫廷陈设瓷,口沿外撇,颈部斜向内收,小折肩,扁圆腹,下接喇叭形高圈足。尊体四面装饰长方形戟,分置于颈、腹和下胫部位计三层,每层四个,两两对称,上下呼应,棱角突出,起伏适当。胎体厚重,胎质坚密,采用分段拉坯粘合后烧成。造型端庄,集古朴浑雄于一体。器内外施丁香紫红釉,釉层晶莹肥厚如堆脂,雍容华贵。目前所见传世品仅此一件,现藏于台北故宫博物院。

邮票图56为“西周散盘”,青铜器,高20.6厘米,深9.8厘米,口径54.6厘米,底径41.4厘米,重21.312千克。散氏盘又称夨(cè)人盘,西周晚期青铜器,因铭文中有“散氏”字样而得名,散国位于陕西宝鸡凤翔一带,西北方与夨国为邻,青铜器断代上一般将散氏盘定为周厉王时器。清乾隆年间出土于陕西省宝鸡市凤翔县。圆形,浅腹,双附耳,高圈足,腹饰夔纹,间以兽首三,圈足饰兽面纹。内底铸有铭文19行、357字,记述了夨人付给散氏田地之事,详记田地的四至及封界,最后记载举行盟誓的经过,是研究西周土地制度的重要史料。其铭文具有重大书法研究价值,其最大审美特征在于一个“拙”字,拙朴、拙实、拙厚、拙劲,线条的厚实与短锋形态,表现出一种斑驳陆离、浑然天成的美,活气自然浑成。特别是在经过铸冶、捶拓之后,许多长短线条之间,不再呈现对称、均匀、排比的规则,圆笔钝笔交叉使用,圆而不弱,钝而不滞,多变但又不忸怩造作,珠玑罗列,锦绣横陈,在极粗质中见出极精到,这是散氏盘铭文的魅力所在。现藏于台北故宫博物院,为镇馆之宝。

邮票图57为“周代玉琮”,作方柱形共17节,中空上下两口均作圆环状,全长47.4厘米。玉琮是一种内圆外方筒型玉器,是古代人们用于祭祀神祇的一种重要礼器,中国古代有玉璧祭天,玉琮祭地的礼制。本玉琮为褐玉制成,上面的神人兽面复合图像即饕餮纹。现藏于台北故宫博物院。

邮票图58为“明代宝石红釉僧帽壶”,瓷器,宣德窑,通高19.2厘米,深16.6厘米,口纵11.1厘米,通流横16.1厘米,足径7.4厘米,腹围43.5厘米,口似僧帽形。僧帽壶为元代受外来文化影响而创制的瓷器造型,具有强烈的少数民族风格,为适应蒙古族、藏族人民生活需要盛放乳液的盛器。壶口外凸,起五道直墙,形似僧人的五佛冠,故名僧帽壶。本件壶口沿僧帽形,口上配一圆形带纽盖,壶盖引于壶口直墙内,珠顶纽,口部有槽状流,流口与壶口齐平,呈有力度的弯曲状,腹部圆鼓,口与肩之间安有曲柄把手,圈足带座,通体施以红釉,宝石光泽四溢,为明瓷精品。现藏于台北故宫博物院。

邮票图59为“宋代玉觯”,高11厘米,口纵4.7厘米,横5.9厘米,底纵3.2厘米,横5.9厘米,配有木座。觯(zhì)是晚商至西周中期的饮酒器,至西周晚期青铜觯已经很少见。这件宋代仿古玉觯,敛口,宽颈,垂腹式,以青玉琢制而成。现藏于台北故宫博物院。

邮票图60为“明代釉里红玉壶春瓶”,瓷器,高32.5厘米,腹径20.3厘米,足径11.3厘米,为景德镇明代洪武年间出品。玉壶春瓶由诗句“玉壶先春,冰心可鉴”得名,由唐代寺院净水瓶演化而来。本瓶小口,溜肩,圆腹,矮圈足小而微外撇。瓶腹部绘制“松、竹、萱、兰、寿石”五瑞图,画意深远典雅,构图疏密相间,笔墨洒脱如意。现藏于台北故宫博物院。

邮票图61为“明代鳌鱼花插”,玉器,高15.4厘米,口纵2.8厘米,横3.2厘米,底纵3.2厘米,横7.2厘米,侈口,深壁,造型优美,别具匠心。花插为插物器皿,中空可以插物,本件花插外形似鳌鱼状,鱼身纵向,鱼尾卷翘上扬,下端则雕饰波涛,并配以水纹木座与之呼应,一眼即知,此鱼正自水中奋力跃出,值得注意的是鱼首的部位,双目努出、有长须、突鼻、且生双角,分明已成龙形,此造形寓意“鱼跃龙门”的吉兆。现藏于台北故宫博物院。

邮票图62为“商代饕餮纹方尊”,青铜器,为高体大口宽肩方体式尊,高45.2厘米,深32.8厘米,口径43.5厘米,方形高圈足底边各长20厘米,腰围97.4厘米,重8.825千克。上口侈大,口径超过肩的宽度,束颈折肩,方腹,腹与圈足之间有一凹带,平底,四角有扉棱,肩四面中间各有一突起的兽首,腹部与圈足均饰兽面纹。现藏于台北中央博物院。

邮票图63为“清代康熙斗彩描红龙凤纹盖罐”,瓷器,通高13.3厘米,腹径15.1厘米。直口,平盖,溜肩,腹部鼓圆。主题图样为白地描红一龙一凤,盖外沿饰青花八瓣小团花连续纹,肩部和圈足饰青花莲瓣纹。许之衡《饮流斋说瓷》描述:“瓷之绘一龙一凤者,大抵皆历代君主大婚时所制,以志纪念者也。宣德青花最有名,近则康乾之品,亦足为世重矣。”现藏于台北中央博物院。

邮票图64为“汉代玉壁”,直径13.8厘米,孔径5.6厘米,厚0.5厘米,配有木架。玉璧是一种中央有穿孔的扁平状圆形玉器,是“六瑞”之一,采是用玉选料极精,制作工艺极细。玉璧的用途,按古文献记载和后人推测,一为祭器,用作祭天、祭神、祭山、祭海、祭河、祭星等;二为礼器,用作礼天或作为身份的标志;三为佩饰;四作珐码用的衡;五作辟邪和防腐用。璧是我国古代最隆重的礼器,周礼:“以苍璧礼天”,玉璧是中国古代玉文化中最为核心的一种玉器,历史延绵了五千多年,在中国传统的文化理念中,玉璧象征着美好的意愿和高贵的品质。本玉璧两面纹饰相同,皆为有序排列的卧蚕纹。现藏于台北故宫博物院。

邮票图65为“南宋粉青圆洗”,龙泉窑瓷器,高5.6厘米,口径17.4厘米。“洗”是古代盥洗用具和文房洗笔用具的统称,这尊洗介乎两者之间,广口,直腹,平底,下腹部有两道凹弦纹,里外施粉青釉,酱褐色纹片,细疏雅致。现藏于台北故宫博物院。

邮票图66为“汉代辟邪”,玉器,高9.5厘米,长13.6厘米,宽3.4厘米,配有木座。辟邪,神兽名,在汉唐及其后古籍常有关于其传说古事之载,原文摘录如下:《十洲记》记载“聚窑洲有辟邪,天鹿。”《急就篇》记载“射魃、辟邪,除群凶。颜师古注:射魃、辟邪,皆神兽名。”关于辟邪的形状,说法不一,大多认为它是一种似狮、独角或双角,身有翅的兽。本辟邪蹲伏而昂首,头如狮似犬,张口露齿,颌下有须,胸部突出,前足短,连接翼羽,足三爪,双角双翼,形象威武神奇。现藏于台北故宫博物院。

邮票图67为“清代翠玉白菜”,高18.4厘米,最宽9.5厘米。本玉雕原料来自缅甸,翠色晶润淡雅,通透无暇,雕成后好似一棵肥厚茁壮的鲜嫩白菜,菜根菜帮洁白,叶片层次分明,碧绿的菜叶舒卷自如,利用玉料上橙黄外皮,表现菜叶外缘局部的黄斑,是一件巧色运用的上乘之作,菜叶上停留的两只昆虫是寓意多子多孙的螽斯和蝗虫。此件作品原置于紫禁城的永和宫,永和宫为光绪皇帝妃子瑾妃的寝宫。现藏于台北故宫博物院,台北故宫文物65万件,知名度最高之一就是“翠玉白菜”,许多人到台北故宫,第一个要看的就是这棵“白菜”。

邮票图68为“战国玉戚”,高23.2厘米,最宽14厘米。玉戚是玉柄或玉饰的斧,《礼记·明堂位》记载“季夏六月,以禘礼祀周公于大庙……朱干玉戚,冕而舞大武。”《孔颖达疏》记载“干,盾也;戚,斧也。”本件玉戚悬在木架上,为粗白玉料制成,中上方有一大穿孔,两侧各有突起的棱,双面刃。现藏于台北中央博物院。

邮票图69为“宋代龙泉窑三足花囊”,龙泉窑瓷器,器高16.5厘米,口径16.8厘米,底孔径9.5厘米。花囊又名花薰,许之衡《饮流斋说瓷》记载“花薰之用如花囊贮花其内,而透香于外也,故必透雕。形式种种不一,有似瓶者,有似罐者。”这件花囊呈碗状,平面盘口,直壁,下有托盘,有三兽型足,顶部开圆孔若干,便于透香。粉青釉,并有褐釉点彩,造型华美。现藏于台北故宫博物院。

邮票图70为“清代雍正画珐琅瓶”,高21.1厘米,口径7.2厘米,足径8.1厘米,肩围45.8厘米。此瓶铜胎镀金,盘口,直颈,鼓腹下敛,圜底内凹,颈部凸起卷草纹一周,肩部有两条蟠龙,通体画红、蓝、白各色牡丹,图案极为精致。现藏于台北故宫博物院。

邮票图71为“清代玛瑙佛手花插”,玉器,高7.5厘米,长12厘米。佛手谐音“福寿”,初夏开白花,冬季果实成熟,鲜黄色,基部圆形,上部分裂如掌形,成手指状,果肉几乎全部退化,香气浓郁,本佛手花插为晶莹半透明玛瑙制成,细节刻画极为丰富,形态栩栩如生,实为精品。现藏于台北中央博物院。

邮票图72为“西周芮太子伯壶”,青铜器,高48.6厘米,宽31.4厘米,重11.077千克。本壶为方体宽垂腹双耳式壶,器口宽,颈短,腹庞大而下垂,圈足斜撇,双耳作凤鸟首上弯,器腹上下左右四片各饰兽目交连纹,盖及圈足饰鳞纹。现藏于台北故宫博物院。

邮票图73为“清代翠玉带钩”,最高 2厘米,共长 7.9厘米,配有木座。带钩的主要用途是钩结腰带,类似现代的皮带扣,带钩细端钩回为钩头,粗端为钩腹,钩腹背面有一钉头形突起可套绦带,绦带另一端有环,束腰后可与钩头相接。本玉带钩采用镂空雕与高浮雕结合手法制成。现藏于台北故宫博物院。

邮票图74为“宋代黄玉瓶”,全高13.1厘米,口纵4.7厘米,最宽8.5厘米,配有木架。黄玉即黄色和田玉,为和田玉中最珍贵的一种,因为“黄”与“皇”谐音,所以从宋代到清代,一直由皇家垄断,黄玉是是一种软玉,比较容易雕刻。此黄玉瓶外壁雕有作攀缘状的一条蟠螭(chī),蟠螭是龙属蛇状神怪之物,是一种无角的早期龙,生得虎形龙相,相传是龙与虎的后代,具有龙的威武和虎的勇猛,因而在古代军队的军旗、印章以及兵器上经常出现。现藏于台北故宫博物院。

邮票图75为“清代康熙画珐琅方壶”,通盖高8.8厘米,口纵5.1厘米,口横6.2厘米,底纵5.1厘米,底横6厘米,通流銴长14.5厘米。珐琅器最早于元代由阿拉伯工匠传入我国,清代珐琅工艺发展迅速,吸收了欧洲画珐琅技法,在金或铜胎上以珐琅釉料作画再经焙烧而成,釉色浓厚,类似瓷器粉彩,康乾年间达到最高峰。本方壶为敛口,壶盖作扣合式,流及鋬(pàn)的断面皆为方形,短颈,折肩,壶腹正背两面作弧线内凹的扇形,明黄色釉地绘红,紫色折枝牡丹,肩饰转枝牡丹,所有轮廓边线均饰金色,富丽堂皇,帝王之气浓郁。现藏于台北故宫博物院。

邮票图76为“春秋苏公子簋”,青铜器,高23.9厘米,宽41.1厘米,重9.315千克。弇(yǎn)口鼓腹,兽首双耳,下有垂珥,圈足外侈,下沿连铸三个兽面扁足,子母扣带盖,盖面隆起,呈覆盘状,盖顶上有圈状捉手,器侧有两兽形附耳,垂珥,盖沿和器颈均饰窃曲纹,盖上和器腹饰瓦纹,器腹下部有凸起的平行弦纹六道,圈足饰垂鳞纹。铭文为:“(苏公)子癸父甲乍(作)尊簋,其万年无彊(疆),子子孙孙永宝用亯(享)。”现藏于台北故宫博物院。

邮票图77为“明代宣德窑天球瓶”,器高41.9厘米,口径9.4厘米,底径16.6厘米,腹围110厘米。天球瓶是明代开创的一种新的瓶式,与郑和多次出航有关,是受西亚伊斯兰文化影响极深的一种瓷器造型,创烧于明代永乐、宣德年间的景德镇窑,成为观赏式瓶,宣德年间较为流行,瓶形为小口、直颈、丰肩、假圈足、砂底微凹,因圆球腹硕大,像是从天降下来似的,故得名。本天球瓶胎骨厚重,青花纹饰为三爪龙与缠枝莲相结合,龙的整体粗大,神采飘逸。现藏于台北故宫博物院。

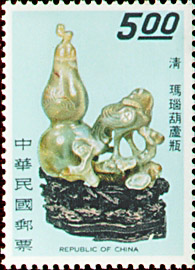

邮票图78为“清代玛瑙葫芦瓶”,玉器,高10厘米,最宽8厘米。左半边为为带盖葫芦瓶,右半边为瑞鸟,配以木座,对自然界动植物的各种形态刻意模拟,生机盎然,栩栩如生,刀工细腻,是清代仿生玉发展的显著特点。现藏于台北故宫博物院。

邮票图79为“雕漆海棠式瓶”,高31.9厘米,口纵10厘米,口横12.9厘米,足纵9.4厘米,足横12.3厘米,腹围56.3厘米。此瓶造型摹拟战国时期青铜壶的形状,方唇,颈部微向内敛,鼓肩斜腹,下有圈足外撇,颈部饰蝉纹,腹部开光,内雕以山水树木,饰如意头纹。现藏于台北故宫博物院。

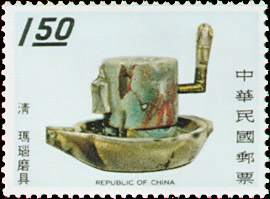

邮票图80为“清代玛瑙磨具”,高15.5厘米,最宽25.8厘米,底径16.7厘米。玛瑙是玉髓类矿物的一种,密度大,硬度高,经常是混有蛋白石和隐晶质石英的纹带状块体,色彩相当有层次,以红色和绿色为稀有。本玛瑙磨具为灰白底色中包含红、赭、青绿各色带纹,十分珍贵,相传慈禧太后所服用的珍珠粉就是用这套磨具研磨的。现藏于台北故宫博物院。

邮票图81为“清代白玉锦荔枝”,高7.8厘米,宽13.3厘米,厚4.8厘米。锦荔枝并非荔枝,而是苦瓜,亦称“癞葡萄”,黄色花冠裂片倒卵形,果实纺锤形或长圆筒形,果面有瘤状突起,成熟时为黄赤色,本玉器完全按照锦荔枝塑造,纺锤形果实和茎蔓枝叶无不形神兼备。现藏于台北故宫博物院。

邮票图82为“汉代墨玉牧羝”,高12厘米,长15.5厘米。“牧羝(dī)”是西汉时苏武牧羊的典故,公元前100年,苏武奉命出使匈奴被扣留,单于威胁诱降,被他言辞拒绝,威武不屈,后来被流放,“北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归。”北海为今贝加尔湖,羝为公羊根本不能产乳,苏武坚持19年不屈服,才被放回,苏武去世后,汉宣帝将其列为麒麟阁十一功臣之一,彰显其节操。本玉雕造型古朴简洁,公羊卧地,苏武在羊后遥望故土。现藏于台北故宫博物院。

邮票图83为“清代乾隆窑粉彩双连罐”,瓷器,通盖高17.6厘米,口径5.7厘米,口横9厘米,底纵6.1厘米,底横9.5厘米。两罐口腹足合成一体,又有合欢式之称,具有和合吉祥之意,口上附有双纽连盖,盖与器身结合紧密,浑然一体,器身上下比例相宜,外部轮廓由两条S形弧线构成,柔和流畅,新奇雅致,主题图样以桃树、梨树的折枝形式交迭入画,梨花的雪白映衬桃花的艳红,枝繁叶茂,畅达自如,娇艳喜人。现藏于台北故宫博物院。

邮票图84为“宋代汝窑三牺尊”,瓷器,器高24厘米,口径12.5厘米,底径9.9厘米,腹围38厘米。为宫廷陈设瓷,造型仿商周青铜器尊,侈口,折肩,腹部饰三头立雕羊,羊足立于瓷座上,颈部有凸弦纹两道,典雅古朴,三羊并立指“三羊开泰”。釉色天青,素雅清逸,反映了当时社会的时尚与审美。汝窑多为小件,这件三牺尊形体较大,弥足珍贵。现藏于台北故宫博物院。

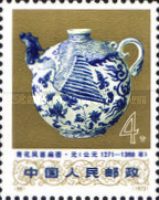

邮票图85为“青花凤首扁壶”,瓷器,高18.5厘米,口径4厘米,1970年10月在北京市旧鼓楼大街路豁口东元大都窑藏遗址出土。“青花”是一种白底蓝花瓷器的专称,是中国瓷器的代表品种之一,初创于唐代,兴盛于元代,属釉下彩。本壶小口、短颈、扁圆腹体,椭圆浅圈足,壶身绘一只展翅飞鸣的翠凤,羽毛工整,神态生动,凤首延颈作壶嘴,凤尾卷起为壶柄,其下穿插缠枝牡丹,颈部饰回纹,器型与纹饰处理匠心独具,浑然一体,构思别致巧妙,图案清新典雅,具有很强的艺术感染力,不失为元代青花瓷中的珍品。现藏于北京首都博物馆。

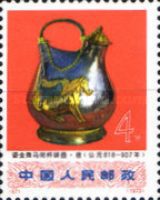

邮票图86为“鎏金舞马衔杯银壶”,通高18.5厘米,口径2.2厘米,1970年10月在陕西省西安市南郊何家村唐代兴化坊邠(bīn)阳王府窖藏出土,鎏金是一种在金属表面镀上一层金箔的工艺。文献记载唐代宫中驯养舞马百匹,每逢皇帝庆贺生日或重大节日便把舞马集中在勤政殿前,这些马便随着音乐翩翩起舞,曲终时舞马便会跪伏于地,衔杯献酒,为皇帝庆贺,其动作神态精彩纷呈。此银壶外形仿游牧民族的皮囊,锤击成型,两半焊接在一起,圈足与壶腹连接处饰金色绦带一周,壶腹两侧各锤雕出一匹舞马,马身、盖、提梁、链、绦带均鎏金,颈系飘带,嘴衔一环,昂首扬尾,似作舞状。现藏于陕西历史博物馆。

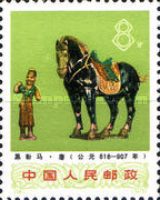

邮票图87为“黑彩马”,陶器,马高66.5厘米,首尾长75厘米,人俑高46厘米,1971年在河南洛阳关林东圪垯(gēdá)村唐墓中出土。在唐代以前,我国的陶瓷制品多为单一釉色,自唐代起,常常以白色黏土作胎,用含有铜、铁、锰、钴等金属元素的矿物作为釉色的着色剂,经高温烧制后便呈现黄、绿、黑、白、棕等各种颜色,由于釉质流动浸润,使色彩斑斓,绚丽华美,深受人们喜爱,统称为“唐三彩”。本枚邮票上这匹黑彩马竖耳,剪鬃,扎尾,鞍韂齐全,除头部、马蹄及尾部施黄白釉外,通体施黑釉,四蹄亭亭而立,扭颈如弯弓,仿佛即将飞奔,马前站着一个身材不高的驭者俑,身着黄色窄袖袒胸外衣,前襟上撩,束腰,绿色披肩,对比之下,马的体形显得更加高大雄健。现存唐三彩中,黑釉马极为罕见,国内只有两件,是稀世珍品。现藏于洛阳市博物馆。

邮票图88为“泥俑”,陶器,出土于新疆吐鲁番高昌故城的唐代墓葬中。俑在我国古代大多是陪葬用品,一般为木制、泥制或陶制,也有石雕制品。用俑人代替活人陪葬是社会文明的一大进步,本女泥俑为素色陶俑,发髻高耸,面部丰腴,眉清目秀,体态轻盈,双手合抱,系在腰间的飘带随风向前飘动,形象生动喜人,是难得的艺术珍品。现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。

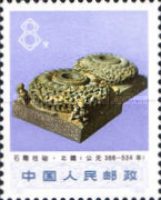

邮票图89为“石雕柱础”,通高16.5厘米,32.6厘米见方,中央铆窝直径7厘米,1965年山西大同市东郊石家村北魏琅玡王司马金龙墓出土。石雕是我国古代重要的建筑装饰艺术,流传至今长盛不衰,柱础即柱子基座。本石雕柱础是北魏早期的屏风立柱柱础,上部为扁鼓状覆盆,雕成莲花瓣状,中部为柱孔,四周高浮雕蟠龙和山形水浪,下部为方座,四侧浮雕忍冬纹及云纹,座四角各立雕一使乐童子,四人或击鼓,或弹五弦琵琶,或吹筚篥(bì lì),或翩然起舞,线条流畅,表情生动。整体雕工玲珑精细,造型优美刚毅,刀法洗练,体现了北魏豪迈磅礴的时代特色,具有雄浑华丽而又刚劲的装饰风格,充分展示了我国古代建筑石雕艺术的辉煌成就。现藏于大同市博物馆。

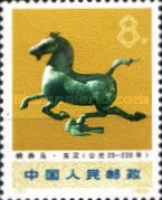

邮票图90为“铜奔马”,高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米,重7.15千克,1969年10月甘肃省武威县雷台东汉破羌将军张江墓出土。马昂首嘶鸣,微偏向一侧的头高昂,头顶鬃毛和马尾一致向后方飘飞,浑圆的躯体呈流线型,躯干壮实而四肢修长,腿蹄轻捷,三足腾空,飞驰向前,一足踏飞鸟,表现了骏马凌空飞腾、奔跑疾速的雄姿。本铜雕原称铜奔马,又名“马踏飞燕”,后经考证,该马所踏并非飞燕,而是古代传说中的风神龙雀,故正名“马超龙雀”。该马造型矫健优美,姿态完全合乎力学平衡的原理,其想象力丰富,构思奇巧,造型非凡,动态惊人,巧妙的创造了骏马飞驰和飞鸟争先的神奇意境,既具有高度写实的逼真形象,又具有充满丰富想象的浪漫色彩,充分展示了作者超凡脱俗的思想境界和高超的艺术功力。1983年,中国国家旅游局将这件享誉中外的艺术品定为中国旅游的徽志。现藏于甘肃省博物馆。

邮票图91为“鎏金镶嵌铜砚盒”,高10.5厘米,长25厘米,宽14.8厘米,重3.9千克,1969年5月在江苏省徐州市上山东汉彭城王刘恭墓出土。砚盒作怪兽伏地状,形如青蛙,亦被认为似狮似虎,有两角两翼,为传说中的“辟邪”。砚盒从头至尾上下一分为二,上为盒盖,盖上有纽,下为盒体,盒内镶有石砚板,上置有柱状砚石。本砚盒通体鎏金,布满富丽多变的云气纹,镶嵌近百颗红珊瑚、青金石和绿松石,虽埋藏地下千年而依旧光泽灿烂,富丽堂皇,不仅是古物中的珍品,也是工艺美术品之难得瑰宝。现藏于南京博物院。

邮票图92为“长信宫灯”,鎏金青铜器,灯通高48厘米,人高45.5厘米,重15.8千克,1968年7月在河北省满城县西汉墓出土。长信宫是西汉中山靖王刘胜的祖母、汉景帝皇后窦氏所居宫院,长信宫灯是因铭文中有“长信”二字而得名。本宫灯女子造型为梳髻,戴头巾,跣足,束带长袍,上身平直,双膝跪坐,左手持灯盘,右手上举,宽大的袖口恰好形成灯罩。灯罩可开开合,灯盘中心有一可插蜡烛的钎,附短柄以便来回转动,上面两片弧形屏板可以推动开合,能够随意调节灯光的亮度和照射角度。宫女的右臂和身体中空,蜡烛燃烧产生的烟尘可以顺着右臂进入体内沉积,以避免弥漫污染环境;灯盘、屏板、灯罩和头部可以拆卸清洗。本宫灯形象优美,结构巧妙,集成了西汉铜器工艺的精华,其环保理念和设计技巧至今仍然值得借鉴,是一件享誉中外的艺术瑰宝。现藏于河北博物院。

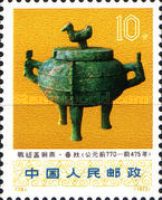

邮票图93为“鸭纽盖铜鼎”,青铜器,高27.1厘米,口径13.9厘米,1971年在安徽省铜陵市北京西路老火车站工地出土。本器物小口,球腹,圜底,蹄足,盖上塑一鸟类动物造型,双目炯炯有神,腹饰蟠虺(huǐ)纹和弦纹,并有对称扉棱两道,双耳外侧作双角兽面,造型新颖别致,精巧玲珑,一改殷、商、西周时期青铜器庄严、厚重、神秘、雄奇的风格,是春秋中晚期南方青铜器清新、活泼风格的典型代表。初期命名为“鸭纽盖铜鼎”,后来专家认为鼎盖上的造型是鸟而不是鸭子,因为鸭子的喙是扁平的,且脚趾中间有蹼,而鼎盖上的造型不具备这一特征,因此更名为“鸟盖兽耳盉”,因为此器物腹部一面有一直径近2厘米的圆形孔洞,符合“盉”的定义,即古代盛酒、调酒、温酒的用具,腹部的孔洞是用来倒酒的;而鼎是古代用来烹煮和盛放肉食的炊具,是不可能留下孔洞的。这一命名得到了很多专家学者的认同,至此这件青铜器的命名尘埃落定。现藏于铜陵博物馆。

邮票图94为“曾中游父方壶”,青铜器,通高66.7厘米,口长23.1厘米,口宽16.3厘米,底长30.8厘米,底宽23.8厘米,1966年7月在湖北省京山县郑家河水库曾国遗址出土,为完全一样的一对。本壶为方体短颈高莲花瓣盖垂腹式壶,腹下垂而庞大,颈长,壶肩有两个伏兽衔环,体形扁方,圈足,有盖,装饰纹饰以穹曲纹、环带纹为主,间以夔纹,采用多层装饰法,从壶盖到圈足共分七层:壶盖为透雕环带纹,略向外卷,似盛开的莲花瓣;盖身为八个夔纹;口沿亦用环带纹,以线条式为之;壶颈为壶盖夔纹的重复;壶身再用环带纹,以浮雕形为之;壶腹系主要装饰部位,以一宽大的环带纹盘绕一周,气势磅礴,宛如蟠龙;圈足以每边四个极简练的重鳞纹作全器的收尾。这种方中带圆的器形,与曲直相间富有变化的纹饰,使本方壶既对立又协调,而一对兽头形含环捉手,又使器物不仅稳健,而且增加了动态美的感觉。壶盖和壶口上刻有铭文“曾中斿父用吉金自作宝尊彝”,“中”即“仲”,古人以“伯仲叔季孟”代表男子排行,仲排第二,“曾中斿父”指曾侯的次子斿父,“吉金”指优质青铜,“尊彝”指礼器,铭文标明了本器具的制作者、所有者、用途和所用材质。此枚邮票有两处错误,一是票名“曾中游父方壶”中误将“斿”字写作了“游”,二是票面下方说明文字中的时间错印为“西周”,应为“春秋”(公元前770年-前457年)。现陈列于人民大会堂湖北厅。

邮票图95为“青铜提梁卣”,连提梁总高39厘米,口横15.4厘米,口纵13.1厘米,1970年2月在湖南宁乡黄村公社出土,属商代盛酒器物。卣(yǒu)为古代重要的盛酒器,古文献与铜器铭文中常有“秬鬯(jù chàng)一卣”之说,可见卣是专门盛“秬鬯”这一祭祀用的香酒的。卣主要流行于商和西周。考古发现的卣器很多,多出土于土墩墓或零星出土,这件青铜提梁卣可谓是代表之作。本卣口部以犀角装饰,上有两尾龙纹,下为虬纹,盖及圈足饰长尾鸟,颈部饰鸟头兽身纹,腹部为高浮雕鸱图案,钩喙利爪,头上有冠,以有规律的雷纹为地纹,提梁上饰夔龙纹,两端以圆雕的兽头装饰,卣盖内和底部各铭一“戈”字,器主人应为戈氏贵族。本卣造型设计美观精致,饰纹图案繁复精致,说明我国商代工艺美术已经达到了相当高的水平。现藏于湖南省博物馆。

邮票图96为“彩绘红陶鼎”,通高29.1厘米,口径29.8厘米,足高21厘米,1971年4月在山东邹县城南野店村原始社会晚期遗址出土,属于中期大汶口文化。陶器呈浅腹平底钵形,敛口式,浅腹,无耳,近底处向外弧形伸出三条鸭嘴形足,以平稳支撑,用于炊煮架烧,陶鼎口外沿绘网状纹一周,是鱼网的艺术再现,烧造后口部饰深褐色带,上绘白色斜棚状花纹。本彩绘红陶鼎是我国远古文明的重要标志,距今约5000-5500年,邮票下部说明文字误印为“约公元前2000年”,将制作时间推迟了一千多年,属于一个明显的错误。现藏于山东省博物馆。 ★2019.04.27.VI |

|

Copyleft 2010 2010 |

|

nopaio@QQ.com |

|