|

第一节 商源周起

本节主要通过考古所得之文物来说明商周已降的中国历史,主要为殷墟文物、青铜器和古代钱币。

1、殷墟

殷墟是中国古代商王朝晚期(公元前14世纪晚期至公元前11世纪中期)的都城遗址,位于河南省安阳市西北洹河两岸,由殷墟王陵遗址、宫殿宗庙遗址和洹北商城遗址等构成,《诗经•商颂》中曾记载“商邑翼翼,四方之极”。对殷墟的科学发掘始于1928年,出土了大批的都城建筑遗址和以甲骨文、青铜器、玉器为代表的丰富的文化遗存,不仅反映了殷商时期社会生产力的发展水平,更是探讨当时宗教礼制、生活方式以及文明程度的重要依据。

岁月变迁,斗转星移,千年后曾经的无限繁华已沦为一片废墟。1928年在董作宾先生的带领下开始对殷墟进行试掘,次年在中央研究院史语所考古组主任李济先生的主持下对殷墟进行首次正式发掘,这也标志着中国现代考古学的诞生和发端,自1928年试掘至1937年抗战爆发“中央研究院”共对殷墟进行了15次发掘,1949国共战争进入尾声之际部分文物被迁往台湾,其中被带走的殷墟文物大部分都是台湾中央研究院历史语言所收藏的。

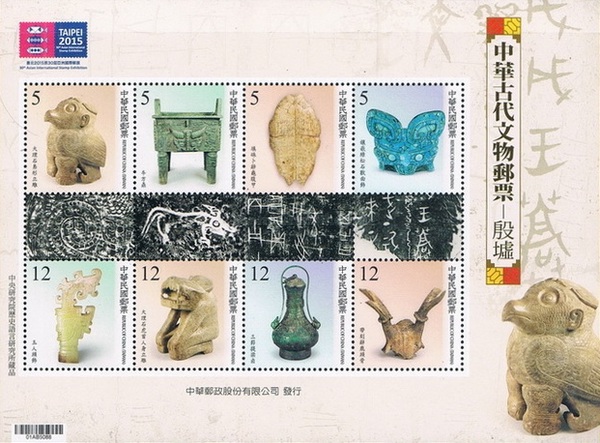

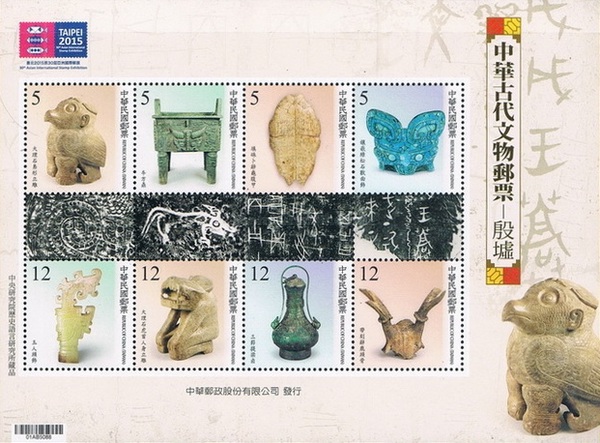

我国台湾地区邮政于2014年12月10日发行了“殷墟”邮票8枚及1枚小全张。中国邮政于2016年7月3日发行了“殷墟”邮票3枚,值得一提的是采用了“六胶三雕”胶雕套印工艺,整个印制过程采用两遍印刷的方式,第一遍印刷采用六色胶印,使用超精细调频加网,每个网点只有10微米大小,大幅度提高了防伪门槛,第二遍采用一版三色雕刻凹印,通过雕刻线条的疏密深浅变化和三种不同颜色的凹印油墨的结合,以精湛技术将甲骨文字入骨的质感与厚重、青铜器历经沧桑的雄浑与斑驳、玉器礼神通灵的温润与光泽,刻画得淋漓尽致,这种印刷技术是印钞行业的专用技术。

图C1-C8:殷墟8枚/台特616/2014.12.10/查尔特设计广告有限公司/(C1)

图C1为“大理石枭形立雕”,殷墟西北冈1001号大墓出土,西北冈1001号大墓是中研院史语所十五次发掘中最重要的发现之一,该墓为一座带有四个墓道的亚字形大墓,规模宏伟且出土器物众多,这件大理石枭形立雕便是珍品之一。枭以立体技法雕出全身各部大样,整体圆润,尖喙圆眼,弧形粗眉,形象生动。头颈部饰鳞状纹,胸前兽面纹,翼的主体为夔纹,足部饰以倒置龙纹。石枭背脊处有一条深槽,应为建筑构件装饰之用,可能和木柱之类的东西相连。枭是殷人常用的艺术形象,殷墟中出土了不少枭形青铜器和玉器,被视为祥瑞神鸟。

图C2为“牛方鼎”,殷墟西北冈1004号大墓出土,通高73.3、长64.1、宽45.4厘米,重110公斤。长方形,四足两耳。器身四面及四足上部有大而立体的牛首纹饰,长边面上的牛首两侧各饰有冠羽飞扬的鸟禽,器内底部有牛形铭文。为现存商代方鼎中少数大型品。

图C3为“填硃卜辞龟腹甲”,小屯灰坑127出土,长20.3

、宽11.7厘米。晚商第一期武丁卜辞,卜辞内容为询问农作物会不会有好收成的对贞卜辞。“对贞卜辞”即卜问时将正问、反问的卜辞均刻写在甲骨上,成组对应。“韦”是贞人名。卜辞通常会避开卜兆刻在旁边,称为“避兆”,本版则卜辞刻在卜兆上,称为“犯兆”。

图C4为“镶嵌绿松石兽面饰”,全件为凸起的半立体兽面,背面有2梁交叉,可穿系皮革或绳索。以青铜为底,铸出纤细的轮廓线,再镶嵌绿松石。本器可能为马冠饰,装饰在马的额头上。

图C5为“玉人头饰”,器扁平,造型为一侧面人头。臣字形眼,低鼻梁,鼻头圆鼓,张口,上下牙齿齐整。头上有卷尾形高冠,耳以简单线条勾勒成C形,耳后有发饰或角状物向后及上方延伸。

图C6为“大理石虎首人身立雕”,虎首人身,作跪姿,双手撑于双膝上。虎头略仰,张口露出锯形齿与犬齿,两耳竖起。以凹线纹刻出眼、鼻及虎身纹饰。背后有凹槽,可嵌在木造建筑上。

图C7为“三节提梁卣”,小口、长颈、器腹低矮、带圈足。提梁外型与卣身弧度相合,以一蟾蜍形系鍊与器盖相连,两末端为兔首造型。颈部实为一件倒置并可分开的酒杯,设计极富巧思。

图C8为“带刻辞鹿头骨”,本件为商王帝乙、帝辛时期的鹿头骨刻辞,记载商王征讨方国后,回程在蒿地田猎,以获得猎物祭祀文武丁之事迹。目前考古出土的鹿头骨刻辞仅有两件,此为其一。

小全张图案含前述8枚邮票,上下两列连印票间分别以大理石枭形立雕翼上蟠蛇纹、牛方鼎器底牛形铭文、填硃卜辞龟腹甲上卜辞及带刻辞鹿头骨上刻辞之拓印为过桥图案,版铭则以石枭立雕、龟腹甲卜辞及鹿头骨刻辞为图案设计,左上角为台北2015第30届亚洲国际邮展标志,以宣传该展于2015年4月24日至28日于台北世界贸易中心展览三馆展出。

图C9-C11:殷墟3枚/2016-17/2016.7.13/王虎鸣/(C2)

图C9为“甲骨文”《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》,商代武丁时期的作品,风格豪放,字形大小错落,生动有致,各尽其态,富有变化而又自然潇洒,为甲骨文书法中的杰作。长32.2厘米、宽19.8厘米,是一块牛胛骨版记事刻辞。骨版正面刻辞4条,背面2条,共160余字,字内填朱。从文字书体特点看,此件祭祀狞猎刻辞属甲骨文断代第一期,即武丁时期。这片刻辞保存完整,对研究商代社会历史和天文气象价值甚高。

图C10为“司母戊大方鼎”(又称“后母戊鼎”),1939年3月在安阳侯家庄武官村发掘,为直口,宽边,立耳,耳廓饰双虎噬人头纹、深腹、腹周边饰兽面纹,中间为白地,方腹四角各有一道扉棱,平底,四条粗壮的柱状足,高133厘米,口长112厘米,口宽79.2厘米,重832.84公斤,为世界上发现的最大、最重的青铜器。鼎腹壁内有铭文“司母戊”三字,“司”为祠,意思为“祭祀”,“母戊”是商王文丁母亲的谥号,说明该鼎是文丁为祭祀“母戊”而铸。殷墟出土的青铜器,包括礼器、乐器、兵器、工具、生活用具、装饰品、艺术品等,反映了殷商先民特有的宗教情感和审美观念,达到中国青铜时代发展的巅峰。现收藏于中国国家博物馆。

图C11为商代晚期的“玉蟠龙”,体现出商代晚期高超的工艺水平和艺术想象力。殷墟玉器上承夏及商代早期玉器的优良传统,下启西周玉器的先河,色泽瑰丽多彩,晶莹光润。以妇好墓的玉器为例,以深浅不同的绿色最多,黄褐、棕褐次之,淡灰色、白色、黄色的较少。多数杂有与主色相异的玉斑,纯色的较少。“圆雕玉蟠龙”出土于殷墟妇好墓,方形头,张口露齿,双角后伏,质优纹美,凤仅一见,作侧身回首形,尖喙圆眼,阳纹浅浮雕,工艺难度较大:这一件浮雕神话性动物怪鸟负龙升天玉雕,构思新颖别致,呈现出怪鸟踩云升天的画面,极富想像;怪鸟兽多为兽角鸟身,纹样精细,工艺精湛,有较高的艺术价值。

2、陶器与漆器

古代陶器是我国悠久历史文化的珍贵遗产,史前陶器,初以实用为主,制作古拙,形态纯真,及至彩陶期,则其制作技术与设计形制,皆大为改观,不仅生动活泼,色态绚丽优雅,且历代各具特殊风格,闻名于世。

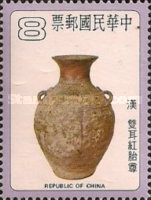

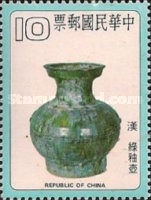

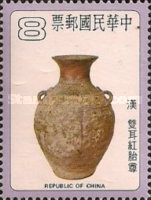

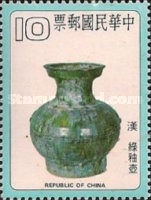

图C12-C15:古代陶器4枚/台专155/1979.9.12/(C3)

图C12为“商代绳纹陶罐”,为商代中晚期夹砂灰陶器,1928年于河南雀广武地区出土。高12.5厘米,口径17厘米,腹围63厘米,底径7厘米。大口、卷沿、深腹、圆鼓、平底,罐腹饰绳纹,土质黝黑坚硬,含沙成份多,表皮粗糙,有质朴之感。罐形古拙,非车制。其制作年代应与彩陶、黑陶不相上下。现藏于台湾国立历史博物馆。

图C13为“商代双耳瓦尊”,1928年河南省广武地区出土。高23厘米,口径16厘米,腹围68厘米,底径12厘米。双耳、阔肩、短颈、圆口微展,肩饰3角及直线划纹2环,歛腹,腹饰弦纹,间饰直线纹,圈足略展,尊外型端正,系车制,土质瓦灰,制作颇工。从形制和胎色来看,属于商代中晚期。现藏于台湾国立历史博物馆。

图C14为“汉代双耳红胎尊”,1928年河南省洛阳地区出土。高33厘米,口径13厘米,腹围72厘米,底径12厘米。土质红褐色,坚硬,尊颈短身长,上略展,肩配双耳,耳似有角兽身,颈饰波纹1周,宽约2厘米,身饰弦纹3道,尊口内及上身弦纹间,敷草绿色釉,状极古朴。现藏于台湾国立历史博物馆。

图C15为“汉代绿釉壶”,1928年河南省闵乡县出土。高27厘米,口径16厘米,底径15厘米。土质红色,着绿釉,壶身大,颈小,口圆略展,矮圈足,底平,身饰弦纹2道,两侧饰浮雕兽耳纹,釉色碧绿。属于低温铅釉,与商周时代的青釉不同,以铅的化合物为助熔剂,主要着色剂是铜,氧化铜使釉面呈现翠绿色。现藏于台湾国立历史博物馆。

图C16-C17:战国漆器与陶器中国罗马尼亚联合发行2枚/2004-22/2004.9.22/王虎鸣/(C4)

图C16为“虎座鸟架鼓”,战国时期楚国重要的乐器,架鼓以两只昂首、卷尾、背向而踞的卧虎为底座,虎背上各立一只引颈高歌的鸣凤,造型逼真,彩绘绚丽,是中国先秦漆器的典型代表。其中虎座鸟架鼓属中国国家一级文物,在湖北荆州出土,距今已有2200多年历史,是战国时期楚国重要的乐器。架鼓以两只昂首卷尾,背向而踞的卧虎为底座,虎背上各立一支引颈高歌的鸣凤。木胎上绘凤、虎以及其他装饰图案,外涂生漆。虎斑凤羽和装饰花纹以红黄黑三色为主,绘画线条流畅,形象逼真。现藏于湖北省荆州博物馆。

图C17为“古古丹尼陶罐”,最早在19世纪末出土于罗马尼亚摩尔多瓦地区北部的古古丹尼一带。该陶器工艺采用白色、红色、黑色作为装饰色,用切线纹、螺旋线、凹槽线作为基本装饰元素。古古丹尼文化是欧洲青铜时代最杰出的文化代表之一,与中国的仰韶文化有着惊人的相似。罗马尼亚古古丹尼陶器形状丰富多样,由螺旋纹样装饰,多为白、红、黑、三色,属欧洲青铜时代文化。邮票图案展示的陶器为三足支撑、用于祭祀的器皿。

3、青铜器

青铜是指铜与锡的合金,因颜色呈青灰色而得名。青铜器在中国原始社会末期已经被制造出来,之后中国经历了长达十六个世纪的青铜时代。青铜器集造型、雕塑、绘画等多种艺术之大成,具有极高的实用价值和艺术审美价值,是中国古代文化中的瑰宝,也是世界美术史上的精华。青铜器与铁器相比较能耐得住氧化,在潮湿的环境里,可以保存数千年而不容易被腐蚀掉,甚至仍然能够保持特异的色泽和光彩。中国文物中的青铜器在世界古代文化史上占有重要地位,而商周时期则是中国古代青铜器的繁荣、昌盛时期,铜器种类和数量均有很大增长,冶铸技术不断成熟,有许多艺术珍品。

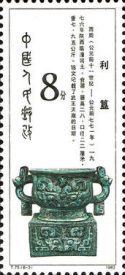

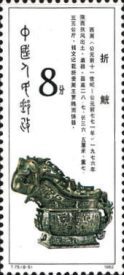

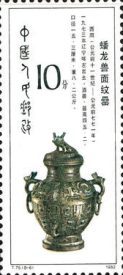

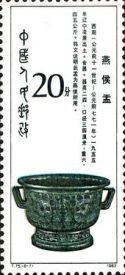

图C18-C21:古代铜器4枚/台专118/1975.11.12/吴呈芳/(C6)

图C22-C25:古代铜器4枚/台专125/1976.8.25/吴呈芳/(C6)

图C18为“西周作册大方鼎”,通耳高26.4厘米,深l0.8厘米,口宽l9.7厘米,底宽l6.3厘米,铭文4l字,在口沼内。器身作长方形,口上有2立耳,平底。底4角各有4圆柱形足。腹4面上端饰双尾龙纹,龙身由首后成水波形向左右伸展,作带状,尾向内钩。龙身上下饰圆点纹,以雷纹为地,腹下饰3排乳丁纹,成∪形排列,腹4角有稜,4足上端各饰饕餮纹,亦各有稜,下有弦纹2道。

图C19为“战国凤耳鼎”,通盖高18.7厘米,深9.2厘米,口径13.3厘米,腹围49.3厘米。器作圆形,口旁有2附耳,圆腹,3马蹄形足。有盖,盖顶作半圆形,盖上置3环耳。盖器皆饰蟠虺纹,腹上有弦纹1道。

图C20为“战国庲具扁壶”,高25.4厘米,深23.1厘米,口径9.5厘米,底纵7.5厘米,底横13.3厘米,宽25.8厘米,铭文2字,在足旁。器身扁平,小圆口,直颈,长方形圈足。旁有2兽面衔环,兽面作半浮雕状。腹前后2面各以宽条直线区分纹饰为16格,2侧各区分为5格,每格均饰蟠虺纹,颈饰3角纹一周。

图C21为“商父丙角”,通盖高22.6厘米,深7.4厘米,长19.9厘米,宽9.4厘米,铭文3字,盖器皆同,盖铭在盖底,器铭在銴内。器身略作圆形,平底,口部有流有尾,尾端尖向上翘,旁有銴,銴端作兽首形,腹下有3尖形足,足身成等腰三角形,盖前端作兽首状,兽角缺一,盖中有半圜耳,作提取之用。盖与器身遍体均饰饕餮纹,间以雷纹,3足饰蝉纹。

图C22为“商文方鼎”,通耳高27.5厘米,深11.8厘米,口宽l9.8厘米,底宽l8.2厘米,铭文泐,仅存3字可辨,在口内。器作长方形,平底,口上有2立耳,腹下有4圆柱形足,口沿下饰夔纹1道,腹饰宽条饕餮纹,以雷纹为地,有8稜,分置腹之4角及4面正中。4足上端各饰蝉纹。

图C23为“西周饕餮纹鼎”,通耳高21.8厘米,深10.2厘米,口径17.2厘米,腹围54厘米。圆口,口上有2立耳,腹分档,腹下有3圆柱形足。口沿饰6饕餮纹,成带形,以雷纹为地,有6稜,分置于兽面之鼻部。腹饰宽条饕餮纹,角作牛角状,楞廓显然,雕刻精美,3足上端各饰饕餮纹,下有弦纹2道。

图C24为“西周颂壶”,通盖高63厘米,深44.4厘米,口宽21.2厘米,底宽31.7厘米,铭文盖器皆同,各为152字,盖铭在口外四周,器铭在腹内。器身略作长方形,4角圆转下有圈足。旁有2兽耳套环,盖沿下饰莲瓣纹1道,窃曲纹1道,口沿下饰环带纹1周,腹4面各饰1首2身蛟龙纹,龙首置于腹之正中,2身由首后向左右伸展,作蟠旋状,至转角处与另1面之龙身相连接,前后正中龙首下各饰小龙纹2条。纹饰均作半浮雕状,圈足亦饰莲瓣纹1周。

图C25为“商子父辛爵”,通柱高20厘米,深10.2厘米,口长16.3厘米,口宽7.8厘米,铭文3字,在銴内。器身作圆柱形,圆底,口部有尾有流,口上近流处有双柱对立,柱顶作圆帽状覆盖于顶端,旁有銴,銴端作兽首形,腹下有3尖形足,足身成等腰三角形。柱顶饰圆涡纹,器身饰饕餮纹,下饰云雷纹边,流饰云雷纹。

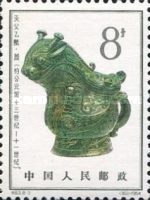

图C26-C33:殷代铜器8枚/特63/1964.8.25/邵柏林/(C7)

殷商时代铜器可以分为早、中、晚三期。早期以河南偃师二里头遗址晚期的铜器为代表,铸造较粗糙,无花纹和铭文;中期以郑州商代遗址和黄陵盘龙城遗址出土铜器为代表,有花纹,胎质较薄,花纹较简单;晚期则以河南安阳殷墟出土铜器为代表,种类增多,花纹开始繁缛,并且开始出现铭文。从种类上分,包括工具、兵器、烹饪器、食器、酒器、水器、乐器、车马装饰品等类型,都是供贵族适用的。殷代青铜器大多装饰丰富,花纹布满全体,并有上下层次,甚至高起如浅浮雕;也有少数青铜器装饰简单,甚至朴素无饰或仅有一道弦纹。青铜器上也往往有凸起的立体装饰。

本套邮票展示的主要是礼器中的酒器。酒文化在中国传统文化中占有相当的地位。

图C26为“父戊舟爵”,河南辉县诸丘出土,是一件古代流传品。“父戊”是殷代人祭祀时对父辈的称呼。“舟”是在“父戊”名下有一个类似小舟的象形字。“爵”是古代饮酒器的一种。可用以温酒和盛酒。“爵”的形状是中为杯,下有三足,前有流,即倒酒的槽,一侧有錾,后有尖锐状的尾,流与杯口之间有柱。“父戊舟”是“爵”的所有者。这件酒器凸底,圆腹,前有倒酒用的“流”,后有似雀尾状的“尾”,旁边有把手“錾”,口上游两柱,下面有三个尖形高足,通高23厘米。器身起扉棱,两面均饰兽面纹,辅以三角纹和雷纹。流外侧有铭文“父戊舟”,一柱上有铭文“作尊”,整体造型灵巧,装饰精细。此爵的流与柱上分铸的铭文构成完整的内容(父戊舟作爵),这在爵中十分少见。现收藏于中国国家博物馆(原中国历史博物馆)。

图C27为“亚觚”,河南省安阳大司空村出土,是一件古代流传品。“亚”字,有人认为是造器主的姓氏,也有人认为是官名。“觚”是古代盛酒器一种,喇叭形口,细腰长身,高圈足,用以盛酒。“亚觚”细高的器身上设计有四条扉棱,侈口下饰蕉叶纹,腹与足部均饰兽面纹,形制秀丽优雅。现收藏于中国国家博物馆(原中国历史博物馆)。

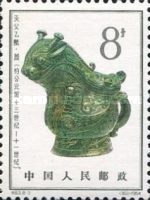

图C28为“矣父乙觥”,“父乙”是殷代人祭祀时对父辈的称呼。“矣”据形隶定,现在各种字典里都没有这个字。“觥”是古代盛酒器一种。器腹椭圆,有流及錾,底有圈足,有兽头形器盖,也有整器呈兽形,并附有酌酒用的小勺。“矣父乙觥”是一件古代流传品,器高29.5厘米,长31.5厘米,重4840克,器盖呈兽形,器腹饰有鸟形纹,体型平稳,制造精致。觥盖前端是昂然而出的兽首,牴角、双耳凌空翘起,两目圆睁,神态肃穆。盖后端作牛角形兽面纹,双耳翘出于器表。盖的中脊浮雕一条小龙,长体卷尾,两侧是凤纹,凤的前方各有一条小蛇。觥体周身饰凤纹,主凤特大,长冠飘逸,昂首伫立,凤爪置于圈足。其余诸凤长尾逶迤,各择空间而居,因所处部位不同而各具形态。这是一件形神兼备的青铜艺术珍品。父乙觥由盖、身、鋬和圈足等几部分组成。此器集多种动物纹样于一身,是将精美的艺术设计和器物的实用性高度统一的一件瑰宝。现收藏于上海博物馆。

图C29为“斝”,1957年于安徽省阜南县小运河出土。“斝”是古代一种温酒器具,也是一种祭祀盛酒灌地降神的礼器。平底,圆口,有一錾、两柱和三足,器腹饰有乳钉纹和雷纹。现收藏于中国国家博物馆(原中国历史博物馆)。

图C30为“四方羊尊”,1939年于湖南省宁乡出土。方形,高58.3厘米,每边长52.4厘米,重34.5公斤。“尊”是古代一种酒器,鼓腹侈口,高圈足,呈圆形或方形,形制比较多,用以盛酒。殷商时期,“尊”既指一种盛酒器,又是对酒礼器的统称。四角各浮雕一大卷角羊,羊头突出器外,羊身及羊脚分布在尊的腹部及圈足上,威严挺立,栩栩如生,故称作“四方羊尊”。现收藏于中国国家博物馆

。

图C31为“戊箙卣”,图案上的“卣”为古代流传品,椭圆形口,深腹,圈足,有盖有提梁,器高33.3厘米,重6630克;因器盖内有氏族徽记“戊箙”二字,故称为“戊箙卣”。“卣”是古代一种盛酒器,而且专门盛放一种叫“秬鬯”的香酒。器形变化较多,腹部或圆或椭圆或方形,也有呈猫头鹰一类的鸟形或凶猛的虎形。直颈、鼓腹、圈足,盖套于器口外,提梁是纵向装置,与一般横向的装法不同。盖的两侧挑出器外,器的四面皆出棱脊,增加了器的高大和稳重感。盖面饰兽面纹,提梁、盖沿及圈足各饰龙纹,颈部饰鸟纹,腹部是内卷角的大兽面,提梁两端为龙头。形制庄丽雄奇,纹饰深峻华美,是商朝青铜器中不可多得的艺术珍品。现收藏于上海博物馆。

图C32为“龙虎尊”,1957年于安徽省阜南县小运河出土,圆形;口径45厘米,高50.5厘米;肩部饰有三条蜿蜒的龙纹,腹部饰有双身虎纹,龙虎浮雕突出器外,形象逼真,故称为“龙虎尊”,现收藏于中国国家博物馆(原中国历史博物馆)。

图C33为“司母戊鼎”,“鼎”是一种古代食器,用以烹煮和盛放肉食等,后多用于盛放已熟的肉食品来敬天祭祖。由于古代社会中战争和祭祀是很重要的事情,因此,鼎又被视为统治权和国家权力的象征。商周时,国家为了庆祝诸如长征、胜利、求雨、婚嫁等某一件大事,往往用鼎进行祭祀。由于古代社会中战争和祭祀是很重要的事情,因此,鼎又被视为统治权和国家权力的象征,故有“问鼎中原”的成语。

后经专家考证,应为“后母戊鼎”(详见图C51邮票简介)。

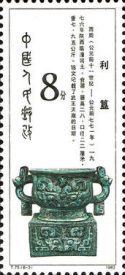

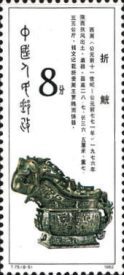

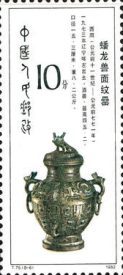

图C34-C41:西周青铜器8枚/T75/1982.12.2/邵柏林/(C8)

西周青铜器主要包括青铜礼器、乐器、兵器、工具和其他日用杂器等。西周是中国古代铜器发展的重要时期,青铜冶铸技术继续发展,铜器的数量有较大的增长,但种类有一个较明显的淘汰和更新过程。西周时期有许多铸工精湛、造型雄奇的重器传世,且多有长篇铭文,它是研究西周社会历史、文化、艺术等的重要资料。西周青铜器依西周王世分为三期:武王到昭王相当于西周早期,穆王到夷王相当于西周中期,厉王到幽王相当于西周晚期。西周青铜器是中国古代文明的第一个高峰期,在这一期间,青铜冶铸技术已趋成熟,铜器种类和数量大有增长,出现许多铸工精湛的艺术珍品。

图C34为“何尊”,古代酒器,高38.8厘米,口径28.8厘米,重14.6公斤,1965年于陕西省宝鸡县贾村塬出土。口圆体方,通体有四道镂空的大扉棱装饰,颈部饰有蚕纹图案,口沿下饰有蕉叶纹,整个尊体以雷纹为底,高浮雕处则为卷角饕餮纹,圈足处也饰有饕餮纹,工艺精美、造型雄奇。铜尊内胆底部发现了一篇一百二十二字铭文,而其中“宅兹中国”(大意为我要住在天下中央,指住在洛阳)更是“中国”最早的文字记载。何尊铭文曰:“唯王初壅,宅于成周。复禀(逢)王礼福,自(躬亲)天。在四月丙戌,王诰宗小子于京室,曰:‘昔在尔考公氏,克逨文王,肆文王受兹命。唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。呜呼!尔有虽小子无识,视于公氏,有勋于天,彻命。敬享哉!’唯王恭德裕天,训我不敏。王咸诰。何赐贝卅朋,用作庾公宝尊彝。唯王五祀”。铭文大意是:成王五年四月,周王开始在成周营建都城,对武王进行丰福之祭,周王于丙戌日在京宫大室中对宗族小子何进行训诰,内容讲到何的先父公氏追随文王,文王受上天大命统治天下,武王灭商后则告祭于天,以此地作为天下的中心,统治民众,周王赏赐何贝30朋,何因此作尊,以作纪念。这是周成王的一篇重要的训诫勉励的文告,对研究西周初年历史提供了珍贵资料。现藏于陕西省宝鸡市博物馆。

图C35为“伯矩鬲”,古代饮器,1975年在北京房山琉璃河251号墓出土。双立耳,盖有两个相背的高浮雕式的兽面,中央有一个突起的牛头状的盖钮。造型生动并富于立体感。有铭文十五字,记载燕侯何矩赐贝之事。通高30.4厘米,口径22.8厘米。造型庄重、华丽,铭文为“在戊辰,匽侯易(赐)伯矩贝,用乍(作)父戊彝。”大意为:“在戊辰时,燕侯赐贵族伯矩一笔钱,伯矩用这笔钱铸造了这件铜器,以此表示对其父的纪念。”

现藏首都博物馆。

图C36为“利簋”,古代食器,1976年在陕西临潼零口镇出土。下有方座,两耳,腹部和方座的四壁都以兽面纹为纹饰。簋底有铭文32字,记述了武王灭商的日期,又名武王征商簋,是西周早期的青铜器。为周武王时期有司利所作的祭器。是已发现的时代最早的西周青铜器。高28厘米,口径22厘米。圆形,侈口,鼓腹,双兽耳垂珥,圈足下附有方座,造型庄重稳定。以云雷纹为地,腹及方座饰兽面纹,圈足饰夔纹,兽面巨睛凝视,森严可怖。腹内底部铸有铭文4行32字

,如下:“珷征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。”译文:“武王征伐商国,甲子日早上,岁祭,贞卜,能克,传闻各部军队,早上占有了朝歌,辛未那天,武王的军队在阑驻扎,赏赐右史利铜,用作檀公宝尊彝。”现藏于中国国家博物馆。

图C37为“牛首夔龙纹鼎”,古代食器,1979年在陕西省淳化县史家塬村出土。腹部有三个兽头,与鼎的三足对应,平沿方唇,直耳硕大,蹄足粗壮,耳外侧饰龙纹,口下饰六条龙纹,两两相对,呈兽面状,扉棱下有牛首,三足作兽面状,腹部有三个兽首卷舌大鋬。形制魁伟,造型别致,鼎口下一周纹饰是由两条夔龙纹相向相成的饕餮纹。制作于西周早期,器形宏伟,高122厘米,口径83厘米,重226公斤,是已发现的西周铜鼎中最大最重的一件。现藏于陕西省淳化县文物管理所。

图C38为“折觥”,古代酒器,1976年12月陕西省扶风县庄白村一号西周青铜器窑藏出土。兽头形器盖,通体饰以兽面纹和夔纹。通高28.7厘米,腹深12.5厘米,口宽11.8厘米,口横7厘米,重9100克。觥体呈长方形,前有流,后有鋬,分为盖与器身两部分。盖部铭文铸在盖内,器身上的铭文铸在内底部。该器身曲口宽流,鼓腹,每边的中线和边角都饰有透雕的扉棱式脊,组成几组饕餮纹面,显得庄重大方。纹饰通体分为三层,以兽面纹、夔纹为主纹,云雷纹为地纹。器、盖同铭,惟有行款稍异,共计六行四十字,记述折受周王赏赐而铸器。现藏周原博物馆。

图C39为“蟠龙兽面纹罍”,古代酒器,1973年于辽宁朝阳咯左县平房子镇北洞村出土。圆形,小口,广肩,深腹,圈足,双耳衔环,腹下有一鼻,有盖,盖径12厘米,口径16.5厘米,通盖高44.5厘米,器物面隆起,盖上铸造有立体蟠龙,前足蹲踞,四周饶三长尾夔龙纹盘绕,器身侈口短颈,圆肩,敛腹,高圈足,肩部及两侧附兽首环耳,上腹饰对变形卷体夔纹,突目,利爪,尖齿,下腹饰兽面纹,近底处及圈足饰夔纹,又附牛首形象鼻,通体以雷纹衬地。现藏于辽宁省博物馆。

图C40为“燕侯盂”,古代酒器,1955年在辽宁省凌源市喀左县马厂沟村出土。敞口,深腹,附耳,圈足。以夔纹为主要纹饰。铭文表明此盂为燕侯所用。口径34厘米,高24厘米。此盂侈口,深腹,平底,圈足下缘有宽边切地,两附耳上部有横梁与器身相连,器身装饰以雷纹为地,主体为带花冠的回顾式分尾龙纹,空隙处填小型龙纹,圈足饰回顾形变形龙纹。器物内壁有五字铭文——“匽侯乍饭盂”。整体器物庄重华丽,显示了燕侯器在此窖藏铜器群中的尊贵地位。燕侯盂的发现证实了辽西地区在西周初属于燕国封地。现藏于中国国家博物馆。

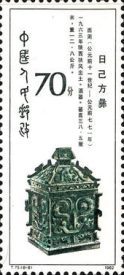

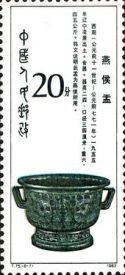

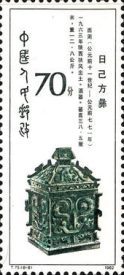

图C41为“日己方彝”,古代酒器,1963年陕西扶风齐家村西周窑藏出土。长方形,四角有扉棱,有四坡形盖,以兽面纹和鸟纹为纹饰。通高38.5厘米,口长17厘米,宽20厘米,长方体,盖和钮呈四河式,装饰粗犷豪放,不施地纹,腹饰兽面,角为卷龙,盖顶饰变形兽体,盖缘和圈足上饰小鸟,盖内和器内底铸铭文18字,记天氏为父己铸祭器。

现藏于陕西历史博物馆藏。

图C42-C49:东周青铜器8枚/2003-26/2003.12.13/王序/(C9)

东周从公元前770年周平王东迁开始,到公元前256年被秦所灭为止,历经春秋和战国两个时期,东周是中国历史上发生重大变革的时代,这时的青铜器是中国古代青铜器铸造的又一个高潮期,种类繁多、造型奇特、纹饰精美。青铜礼器及其它铜器在器形纹饰制作工艺等方面,出现了一些区域特点,形成三晋、齐鲁、燕赵、楚、秦、吴越等不同区域的青铜器文化。春秋后期青铜器的器形设计与使用相结合,造型富于多样化,更加精巧新奇,在铸法上多以“失蜡法”为主,再搭配各种焊接和镶嵌装饰,表现出玲珑精巧、装饰华丽的青铜艺术。“错金”是金银镶嵌的一种工艺,铜错金银器,造型之独特,结构之精巧,图纹之精美,充分显示了高度发达的手工工艺,形制由神秘趋向现实,纹饰由粗犷趋向精细,不少铭文趋向艺术化,使青铜器进入了一个从器物、纹饰到铭文的全面装饰化的新阶段。其艺术魅力表现在:构思巧妙的形态、富丽精致的纹饰、风格多样的铭文书体。

图C42为“龟鱼纹方盘”,春秋晚期器物。为古代盛水器。通高22.5厘米,长73.2厘米,宽45.2厘米,重23.5公斤。盘作长方体,口沿外翻,浅腹,平低,四兽首衔环,底部铸有四兽形足。口沿饰蟠龙纹,内底饰龟鱼戏水图案,内壁饰曲带纹,外壁饰云纹及浮雕怪兽。此盘所饰各种形象,神奇怪异,富有神话色彩。形体巨大,铸造精湛,以其瑰丽雄奇的纹饰与造型见称,其工细瑰丽的盘体龟鱼纹与蓄势待发的四立体兽形足相得益彰,是战国青铜盘中罕见的佳作。现收藏于北京故宫博物院。

图C43为“秦公簋”,春秋中期秦景公时器物,1919年出土于甘肃天水西南乡,在秦汉时曾被当作容器使用。通高19.8厘米,口径18.5厘米,器表饰以瓦沟纹,盖口和器口各饰一周勾连蟠虺纹,圈足饰波带纹,两耳上有兽首。器内共有铭文123字,记述秦国的祖先在华夏建都已经12代,威名大震,秦景公继承前辈的事业,要永保四方的土地。簋和鼎一样,曾作为标志贵族等级的器物。现收藏于中国国家博物馆。

图C44为“中山王铁足鼎”,1976年在河北省平山县中山王墓出土,为战国中期器物。通高51.5厘米,口径42厘米,重60公斤,鼎为铜身铁足,圆腹圆低,附耳,兽蹄足,复钵形盖,顶有三环钮。盖钮至足部刻有长达469字的铭文,记述了中山国讨伐燕国,开辟疆土的事件。这是我国目前所发现的刻铭最长的一件战国器物,弥足珍贵。现收藏于河北省文物研究所。

图C45为“曾侯乙匜”,战国早期器物,1978年在湖北隋洲擂鼓墩一号墓出土。为古代贵族洗漱用盛水器。高13.4厘米,口长19厘米,口宽18.8厘米。此器呈椭圆形,直口,方唇,腹微鼓,平底,假圈足。前有带盖流,后有龙形匝手。匝上铸出龙首、龙尾之状,内底亦铸铭文7字。颈腹有镶嵌的云纹和龙凤勾连纹样。现收藏于湖北省博物馆。

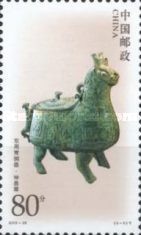

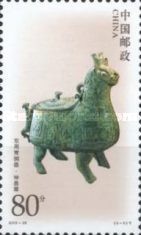

图C46为“神兽尊”,战国早期器物,为古代盛酒器,1991年7月广西贺县沙田龙中山岩洞墓出土。外形似古代早期传说中的麒麟。高53.7厘米,长42厘米,重21.5公斤。兽首耳,角直立,张颌露齿,双目圆睁,鼻梁与鼻孔用卷云纹、涡纹勾出。兽体粗壮,腹空,背部开椭圆形孔,有盖。盖面饰浮雕盘蛇,兽颈,腹部饰变形蟠龙纹,器后置一条直立曲尾攀附的龙形匝。器皿足短矮,内侧空槽。器身上的纹饰精美华丽,有传自中原的夔纹、蝉纹、云雷纹和窃曲纹,也有岭南地区先民独创的蛇纹和寿眉纹,是中原文化和百越文化相互交融的历史见证物。现收藏于广西贺州市博物馆。

图C47为“凤纹尊”,春秋器物,于1976年在江苏丹阳司徒窖藏出土为古代盛酒器,高34厘米,口径41.4厘米,腹围107厘米。器侈口、倾垂腹、圈足,通体饰纹华丽。口沿下为四组由相向的长尾鸟组成的瓣形饰,鸟长尾上卷呈∽形,作鸣叫起舞状;颈部以两道弦纹作栏,以乳钉、牺首为界,饰以两对大型凤鸟纹,凤鸟相向、顾首、展翅挺立,目光炯然有神,喙上举,长冠逶迤,甩向颈部,两侧分尾上下卷曲作C形,鸟爪等均用曲线勾出。两鸟中各有一小形动物纹,其形式圆首、凸睛、四足有长爪,前足前扑,后足屈伸,一为长形体躯,一为圆形体躯,似为雌雄相异。现收藏于江苏镇江博物馆。

图C48为“莲鹤方壶”,一件巨大的青铜盛酒器,1923年出土于河南新郑。高118厘米,宽54厘米,重64公斤,大体呈方形。壶上有冠盖,器身长颈、垂腹、圈足,造型宏伟气派,装饰典雅华美。壶冠呈双层盛开的莲瓣形,莲瓣中央立一鹤,

展翅欲飞;壶颈两侧用附壁回首之龙形怪兽为耳。器物外表刻满了蜿蜒的蟠螭纹,四角各饰一条经翼寻缘的虺龙,器座为两张口吐舌的巨虬,支托着沉重的器。其构思新颖,设计巧妙,融清新活泼和凝重神秘为一体,被誉为时代精神之象征。原为一对,现分别收藏于北京故宫博物院和河南省博物馆。

图C49为“龙兽提梁盉”,战国早期器物,于1982年在浙江绍兴坡塘出土,为古代贵族用盛酒器。高29厘米。短颈,广肩,扁圆腹,上有提梁,下有三蹄足。周身饰凸弦纹四道,上下各饰交错三角式几何变形纹一周,中段饰细密的菱格式几何变形纹一周。盉流为屈体龙形,龙角向后蟠曲,龙首歧出四条身饰鳞纹的龙。在盉腹另一侧扁宽透剔的棱脊,是盉流龙形的尾鳍。盉盖为覆盘式,顶面饰菱形几何纹。盖缘一周面向盖钮塑八只走兽,排列略呈十字形;内周有四条伏地昂首噬人蛇。盖钮为一头粗壮的兽,背上有环,环内贯以索结状链与提梁相连,兽身上歧出六条噬人蛇。龙形提梁截面呈八角形,前端作龙首,身饰交错三角式雷纹,背部有透剔的棱脊两段,腹后部有一钮,用以系盖链。三蹄足均饰浮雕交龙,棱上有一立虎。该器制作精良,造型华丽,显示了一种图腾崇拜的信仰,是春秋青铜器中的佼佼者。现收藏于浙江省博物馆。

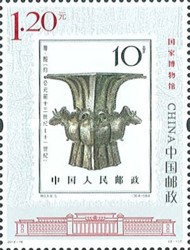

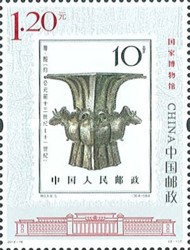

图C50-C51:国家博物馆2枚/2012-16/(C10)

中国国家博物馆(National Museum of

China)简称国博,位于北京市中心天安门广场东侧,东长安街南侧,与人民大会堂东西相对称,是历史与艺术并重,集收藏、展览、研究、考古、公共教育、文化交流于一体的综合性博物馆,隶属于中华人民共和国文化部。中国国家博物馆总建筑面积近20万平方米,国博藏品数量为100余万件,展厅数量48个,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。本套邮票主图采用1964年发行的特63《殷代铜器》中的“四羊方尊”和“司母戊鼎”(后母戊鼎)两枚。

图C50票中票为“四羊方尊”,详见图C30邮票简介。

图C51票种票为“后母戊鼎”,在很长时间里,后母戊鼎都被称作“司母戊鼎”,大鼎腹内壁有铭文三个字,第一个字被认为即“司”,通“祠”,就是祭祀的意思,“司母戊”就是祭祀“母亲戊”,“司母戊鼎”的命名,据考应是郭沫若先生所为,他认为“司母戊”即为“祭祀母亲戊”。经研究考证,学术界认为应将“司”释为“后”(“司”转向右就是“后”),称“后”代表她为“商王之后”,相比而言,释“后”要比释“司”更为合理,鼎腹内壁铭文“后母戊”是商王武丁的后妃妇妌的庙号。2011年3月28日,中国国家博物馆在展览中正式将标牌写为“后母戊鼎”。

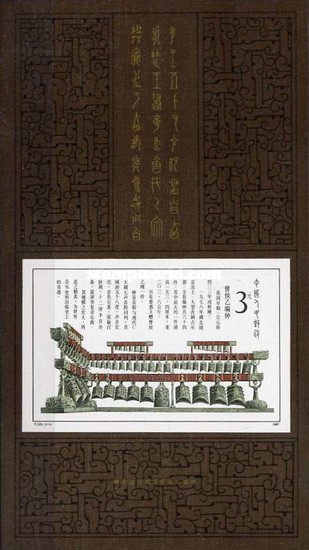

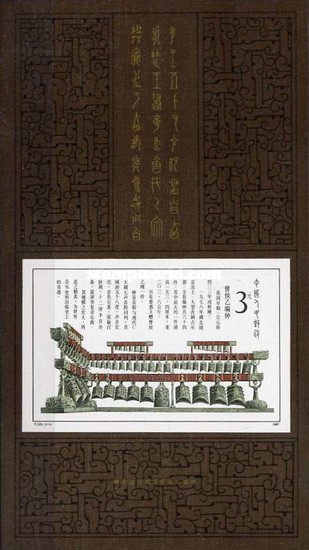

图C52:曾侯乙编钟1枚/T122/1987.12.10/邵柏林/(C11)

曾侯乙编钟是我国战国早期的大型青铜乐器,1978年于湖北随县一座战国早期墓中出土,墓主人是曾国君主乙,距今已有2400多年,不仅能演奏单旋律乐曲,而且能演奏和声与复调手法的多声部乐曲。这套中国古代打击乐器共有65件,最大高153.4厘米,重

203.6公斤,最小的高20.4厘米,重2.4公斤,总重量为2500公斤,依照钟的形状大小和乐音的高低排列,编成八组悬挂在三层钟架上,钟架呈铜木结构,纵横两列连成曲尺形。根据钟上的铭文和实际测音证明,这套编钟的每一件钟都能敲出两个相距小三度或大三度乐音,演奏时,由三个乐工双手各执一根丁字形木槌,分别敲击中层三个组的编钟来构成旋律,另外还有两名乐工,各执一根大木棒,分别敲击下层低音铜钟,构成和声,并起到烘托气氛的作用,经演奏证明,这套编钟音域宽广,包含五个八度,音色柔和优美。研究表明,这套编钟的振动频率与现代国际标准相近,音阶结构和现在的C大调七声音阶同列,声音宏亮,音色优美,不仅是中国文化、科学和考古史上的重要发现,也是世界音乐史和铸造史上的奇迹。

图C53-C56:中国古钟周唐清4枚/2000-25/2000.12.31/黄里 郭承辉/(C12)

钟,起源于距今约四五千年的远古社会,是先民们农耕之余用于娱乐的响器,至西周中期开始有大小相次成组的编钟,也有大而单一的特种,一般为铜制。随着金属冶炼技术的发展,钟的制作越来越精美,明代是其鼎盛期。钟除具报时、奏乐等功能外,同时作为礼器镌刻铭文以纪事,故有“盛事铸钟”的说法。本套邮票表现了自西周以来的四座古钟,为有代表性的中国古钟珍品。

图C53为“西周井叔钟”,1984年秋出土于陕西西安张家坡井叔墓,铜钟。时代为西周中期。钟高37.5厘米,洗间20厘米,鼓间153厘米。它是一件由表铜铸成的扁形圆体合瓦形击奏鸣乐跑龙套。甬为管状,上端微细而下端微粗,甬上有旋,旋上有环耳状的干;钲部两侧各有三排二叠圆台状长枚,每排3枚,前后共36枚。甬上、篆间饰波曲纹,鼓部饰交叠多雷纹,右鼓有鸾鸟纹饰。左右栾、钲间及鼓部铸铭文7行39字,重文二,记载井叔钟,用以祭祀祖先,祈求福寿昌宁。中国社会科学院考古研究所收藏。

图C54为“春秋素命钟”,为古代青铜乐器,是钟类器中的“巨人”.具史籍记载,它声如大钟洪亮悠扬,是用来指挥乐队,控制整体节奏的乐器,

鎛上共有铭文174字.该器的铸造者素命Ling.是齐国的大臣鲍叔牙的孙子,

鲍叔牙曾经向齐恒公推荐了一代名相管仲,后者辅佐齐恒公成就了霸业.成为“春秋五霸”中的开先河者.

Ling在铭文中追思了从曾祖父开始,历代先辈们的功业,并表示将约束子孙严谨行事.铭文还表达了期盼齐国国运昌盛.福泽万年的祝愿.从这件青铜器上,我们看到了当时世家大族的心态。现存放在山西万县秋风楼。

图C55为“唐景云钟”,此钟铸于唐睿宗景云二年(公元711年),故名“景云钟”,距今已有1270多年历史。钟用铜锡合金铸成。钟高247厘米,腹围486厘米,口径

165厘米,重6吨。钟形上锐下侈,口为六角弧形。钟身有可调节音律的“蒲牢”形钟乳32枚,钟声纯美优雅,清脆宏亮。钟身周围铸有纹饰,自上而下分为3层,每层用蔓草纹带分为6格,共18格。格内分别铸有飞天、翔鹤、走狮、腾龙、朱雀、独角独腿牛等图案,四角各有4朵祥云,显得生动别致。钟身正面有骈体铭文一段,共292字,分为18行,每行17字,空格14字,字体为稍参篆隶的楷书。此铭文由唐睿宗李旦亲自撰文并书写,内容是宣扬道教教义,阐述景龙观的来历、钟的制作经过以及对钟的赞扬,是李旦传世极少的珍贵书迹,故此铭文为研究书法史者所珍视。存放于西安钟楼。

图C56为“清乾隆钟”,该钟高254厘米,口径157厘米,重3108公斤。钟钮铸成双龙,钟壁上满是一个个精美的云纹组成的方阵,且每个方阵里又铸有一条立体动态的蛟龙,共二十二条。这些蛟龙的特征是“牛头鹿角眼如虾,鹰爪蛇身狮尾巴”。钟身上这些出水穿云的飞龙,身姿威武,栩栩如生,惟妙惟肖。这口钟最具有神秘色彩之处是钟上无款识。只是在钟唇上铸有八个“乾”卦,于是,人们据此悟出“乾”卦和“飞龙”就是“乾隆”之意,真是“乾隆乾隆,不言自明”。这口钟据说是“乾隆”皇帝下令铸造的朝钟,它曾挂在故宫的午门上。该钟虽历经百年的风风雨雨,却风韵犹存,风姿依旧,依然那么华美和迷人。北京大钟寺博物馆收藏。

4、古代钱币

中国钱币起源甚古,其重要型式,先后可分为贝、布、泉、刀、圜钱、铜元及金、银、镍、皮、纸币等多种。太古行物物交换,继取贝壳为交易之媒介,嗣则雕骨以仿海贝。春秋吴楚又仿贝铸铜,称“蚁鼻钱”,及农业渐盛,遂仿铸为“铲币”,战国后称之为“布”,又称为“泉”,次则当时文士竹木书简,削括必用小刀,刀亦可易物,因而有“刀币”之铸行。再次,妇女纺织,其机具有轮,乃仿其轮形铸为圜钱,终以刀有柄易折,布有角易损,皆不便,因此至秦皆废而不用,俱行圜钱,以后汉、魏、晋、唐以迄宋、元、明、清及民国初年均沿用,仅巨细厚薄文字等因时而异。

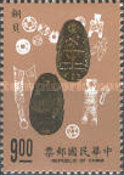

图C57-C61:古代钱币5枚/台专286/1990.11.5/(C13)

图C57-C61为“贝币”,先民以物易物,传至黄帝始制币法,首倡以贝壳为币,是为我国第一种钱币。此类贝币属于原产自远方南海沿岸之齿贝,学名“货贝”,或称原贝。其后随着文明日进,交易频仍,原贝不敷使用,而有代用贝之发明。代用贝中以蚌壳磨制之“蚌贝”为最普遍,奈以质地欠坚,复有骨贝、石贝、玉贝、陶贝、铜贝等之发明,其形制均属贝币系统。贝币流传约2,000年,至秦代乃废。

图C62-C65:古代钱币布4枚/台专123/1976.6.16/温学儒/(C14)

图C62为“空首布”,币文“益”字,籀文,亦近似甲骨文。铲形空首,应为晚商或周初货币。汉书地理志载:益地属北海郡,即今山东省益都县境。古代物物互易时期,渔民用海贝为交易媒介,猎户农民即用猎刀农铲作为交换,到金属时期,贝、刀、铲都用铜仿铸,成为铜贝、刀币、铲币。铲币亦称铲布,简称为“布”也就是“泉”,空首布是最早之布币。

图C63为“尖足布”,赵国货币,面文“武平”,品类很多,背文差不多都记有从1到10数字,但其大小相同,当然不是纪值。蔡云癖谈认为是布笵次第之纪数,较为合理。

图C64为“圆足布”,晋国货币,面文“焛”,是古蔺字。蔺是地名,在今山西省离石县西。“蔺”字布币,除了圆足布而外,还有尖足布和方足布。

图C65为“方足布”,相传为秦初所铸,此钱面文“殊布当十化(货)”,有释为“商化庄布”者,也有释为“扶比当十斤”。面与背之周围皆有边廓,上有圆孔。中有竖画,狭长厚重,形制与古布不同。

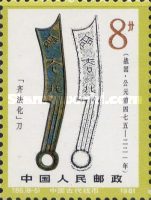

图C66-C69:古代钱币刀4枚/台专139/1978.11.8/温学儒/(C15)

图C66为“齐刀”,齐国货币。“齐圜货”与“齐之货”通称3字刀,背文颇复杂,有纪笵文,有纪年干支,有纪地如丘、安、方、易、白、公、平等,也有类乎吉语的吉、行、大等。齐刀之齐乃指齐城(即临淄)而言,非泛指全国。

图C67为“针首刀”,燕国货币。刀币中之开山始祖。首部特别尖长。无文字者居多,有文字者亦仅隐约现出1字,如大、公、吉、羊、非、叉、鸟、鱼等。其中鸟、鱼等字显系由象形图案变出未久。大、公、吉、羊等字则近乎甲骨文,笔法纵豪。

图C68为“尖首刀”,燕国货币。系由针首刃沿革转变者,其款式与针首刀大致相同。一般长约15厘米,宽1.6厘米,皆有文字,其书法介乎契文大篆之间,乡土味重。

图C69为“召刀”,燕国货币。亦称“明刀”。被认为是继尖首刀而出的。初期召刀与尖首刀并无差别,概系尖首刀之1种,后因机遇巧合,遂一枝独秀,成为燕国主币。召刀以其刀曲折形状,可分“圆折刀”与“方折刀”2种。

图C70-C73:古代钱币圆4枚/台专112/1975.5.20/温学儒/(C16)

图C70为“周圜金”,为圆形钱币,此币面文“焛阳一斤”,焛为古蔺字,近世出土,面文4字右旋读,圆孔,面背皆无边廓,形制与钱文笔画,皆与“长垣一釿”相近,面文“阳”字,易下为折笔,在有阳字古刀布中,独同平阳方足布之笔法,“焛”字,与焛布写法相同,但蔺阳地名未见经传,此币谅系与焛市同地(今山西离石西北50里)而铸造较晚之赵国货币。

图C71为“秦半两”,秦兼天下,统一币制,将货币分为2等,黄金1镒(古制24两为1镒)为1金,名为上币,铜钱形质与周钱相似,又曰“半两”(古制12铢为半两),重亦为半两。周钱,是指圜金而言,惟圜金系圆形圆孔,半两则为方孔。半两钱乃是圆孔改为方孔之始,亦为取代形制庞杂钱币划时代之创举。

图C72为“汉五铢”,此钱称为上林五铢钱,面文“五铢”,重亦为五铢,汉武帝时,令上林三官(铸钱机关)铸五铢钱,通行于全国。从此,五铢钱直至隋朝,行用七百余年,此为我国货币史上,行用最久之货币。

图C73为“梁五铢”,梁武帝时之铸钱,面文“五铢”,重量亦为五铢。钱与钱孔之周围,均有边廓。

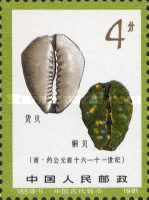

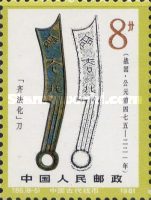

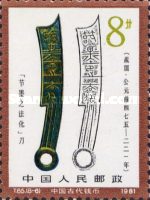

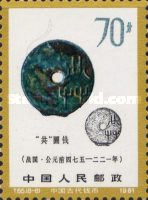

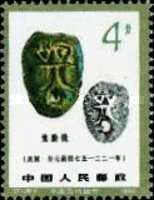

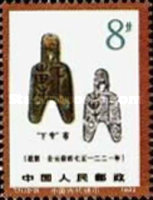

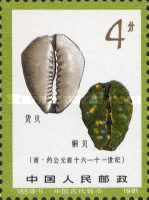

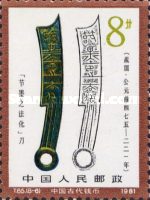

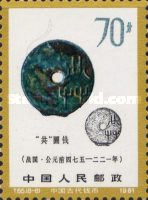

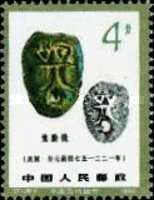

图C74-C81:中国古代钱币8枚/T65/1981.10.29/卢天骄/(C17)

图C74为“货贝、铜贝”,图案采用了海产货贝和铜仿贝两种古钱币形象。海贝即海生的天然贝壳,是中国最早的实用货币。铜贝是仿海贝形状的青铜铸币。商代使用,在河南省安阳出土。

图C75为“空首布”,春秋时期晋国使用的铲形货币,尖肩尖足无文字,在山西省侯马出土。

图C76为“鬲空首布”,春秋时期东周使用的铲形货币,平肩挢足,在河南省伊川出土。

图C77为“安邑二釿布”,战国时期魏国在安邑(今山西省夏县)地方使用的铲形货币,平首圆肩挢足。

图C78为“齐法化刀”,战国时期齐国在齐城(今山东省临淄)地方使用的刀形货币。

图C79为“节墨之法化刀”,战国时期齐国在节墨(今山东省平度)地方使用的刀形货币。

图C80为“成白刀”,战国时期赵国(都城在邯郸,即今河北省邯郸)使用的刀形货币。

图C81为“共圜钱”,战国时魏国在共(今河南省辉县)地方使用的圆形货币,圆钱圆孔。

图C82-C89:中国古代钱币8枚/T71/1982.2.12/卢天骄/(C18)

图C82为“鬼脸钱”,为战国时期楚国仿海贝形铸造的铜贝形货币,币文释法不一,俗称鬼脸钱。安徽省寿县等地出土。

图C83为“殊布”,为战国时期楚国使用的铲形货币,币文释法不一,俗称“殊”布,安徽省宿县等地出土。

图C84为“下专布”,为战国时期秦国使用的铲形货币,圆首圆肩圆足,首及两足各有一孔,俗称三孔布。

图C85为“甘丹布”,为战国时期赵国在甘丹地方使用的铲形货币,平首平肩尖足。

图C86为“尖首刀”,为战国时期燕国使用的刀形货币,刀首较尖,故称尖首刀,在河北保定出土。

图C87为“明刀”,为战国时期燕国使用的刀形货币。币文释法不一,俗称“明”刀,在河北易县出土。

图C88为“晋化刀”,为战国时期赵国在晋阳地方使用的刀形货币,刀背平直,形制特小。

图C89为“錺六化方孔圜钱”,为战国时期齐国在?地方使用的圆形货币,圜钱中有一方孔。

5、其他古迹

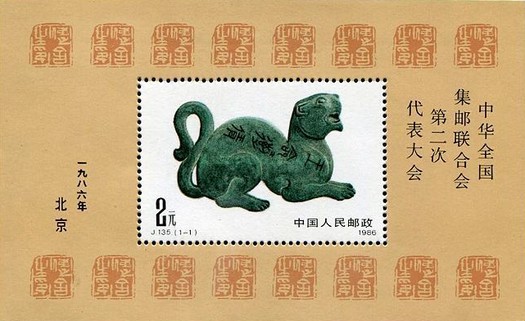

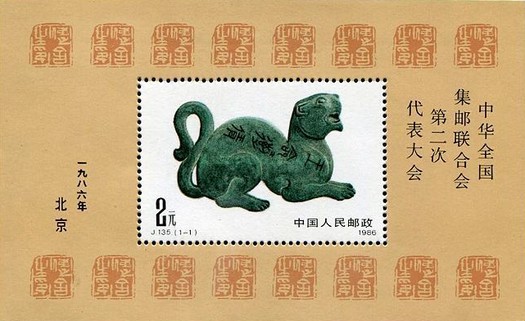

图C90:邮联二大战国虎节1枚/J135/1986.10.17/(C19)

图C90为“邮联二大”发行的小型张“王命传虎节”,图案为战国邮驿凭证“虎形符节”,装饰则为战国用的封泥印。符节是中国古代使者所执的一种信物,是持有者身份和使命的凭证,源于何时已很难考证,但在周代,特别是战国时期,已普遍使用。符有金、玉、铜、竹、木等多种材料制作的,形状各异,以虎形最具代表性,上面刻有文字,大多数的符都是一分为二,剖为两半,半存朝廷,半存外官,朝廷有事遣使者持半符至,外官复出半符勘合,以验真伪。主帅与守将之间亦可用符传令。本枚战国时代的符节为青铜制,长条形,首端铸龙头形纹饰,正背两面分镌“王命命传赁一棒饲之”九字。现藏于故宫博物院。

图C91-C92:长沙楚墓帛画2枚/T33/1979.3.29/邵柏林/(C20)

长沙楚墓为东周时期楚国墓葬,分布在湖南省长沙东郊、南郊和北郊,其年代约从春秋中期至战国晚期。中华人民共和国成立以来,湖南省博物馆等单位共发掘楚墓近两千座,这些墓葬为研究中国文化特别是楚文化提供了重要的资料。长沙楚墓出土的文物数以万计,其中,1949年发现于长沙陈家大山楚墓的帛画《龙凤引魂升仙》(原公告为《人物夔凤帛画》)及1973年5月发现于长沙子弹库楚墓的帛画《人物驭龙》,为极其珍贵的出土文物,这两件作品基本上为同一时代,我们可以了解到距今两千多年前的战国时代所具有的绘画水平。

图C91为“龙凤引魂升仙帛画”,图中画一位妇女,侧面,细腰,左向而立,头后挽着一个垂髻,并戴有装饰物。衣长曳地,大袖身、小袖口,妇人的两手向前伸出,弯曲向上,作合掌状,在妇人头上部左面,画有龙、凤,表明龙凤引道升天。这是带迷信色彩的一幅风俗画,描写的是一个女子为墓中死者祝福,为死者祈求天佑,这是当时楚人的一种风俗,图以黑线勾描,用笔流畅,在人物的唇上与衣袖上,还可以看出施点的朱色。

图C92为“人物驭龙帛画”,画的正中为一有胡须男子,侧身直立,腰佩长剑,手执缰绳,驾驭着一条巨龙。龙头高昂,龙尾翘起,龙身平状,略呈舟形,在龙尾上部站着一只鹭,圆目长喙,顶上有翰毛,昂首仰天,人头上为舆盖,三条飘带随风拂动,画幅左下角为鲤鱼。画幅中舆盖飘带、人物衣着飘带和龙颈所系缰绳飘带拂动方向一致,都是由左向右,表现了风吹的动势,帛画所绘御龙,其意当为希望死者的灵魂得以上天。画面以单线勾描,设色平深,兼施渲染。画中人物加彩,而龙、鹭及舆盖基本上用白描,画上有的部分用上金白彩粉,是迄今发现用这种画法的最早的一件作品。

图C93:中国世界遗产第八组左江花山岩画1小型张/2019-11/2019.08.13/(C21)

|

2010

2010