nopaio.com 2019.06.05

1878-2019 清民区中台港澳 563套2502枚 邮票详细解读

|

第二节 丝绸之路

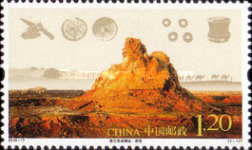

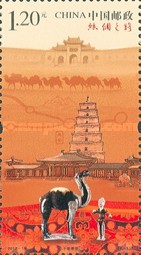

图D96-D97:楼兰故城遗址2枚/2010-17/2010.7.3/姜伟杰/(D26) 楼兰故城遗址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县孔雀河下游、罗布泊西北方。“楼兰”一词最早见于《史记》,司马迁在《史记》中曾记载:“楼兰,姑师邑有城郭,临盐泽。”为古代西域36国之一。古楼兰城西南通且末、精绝、拘弥、于阗,北通车师,西北通焉耆,东当白龙堆,通敦煌,扼丝绸之路的要冲,国人属印欧人种。西汉时,楼兰的人口总共有1万4千多人,商旅云集,市场热闹,还有整齐的街道,雄壮的佛寺、宝塔。魏晋及前凉时期,楼兰城成为西域长史治所。东晋后,中原群雄割据,混战不休,无暇顾西域,楼兰逐渐与中原失去联系。不知在什么年代,这个繁荣一时的城镇神秘地消失了,她的消失被世人称为“旷世之憾”。楼兰王国最早的发现者是瑞典探险家斯文·赫定,赫定探险队于1900年路过此处,之后发现了一座佛塔和三个殿堂以及带有希腊艺术文化的木雕建筑构件、五铢钱、一封佉卢文书信等大批文物。城中出土的各种文书、简牍,被称作罗布泊文书,经研究后断定,这座古城就是消失多时古楼兰城。中国邮政于2010年为遗址发现110周年发行本套邮票,采用照片叠加设计,应用暖色调,综合体现出楼兰故城遗址这个历史遗留下来的博物馆,画面颇似夕阳余辉洒照之景,再相较于沙漠的浩瀚,残留的遗址更显出历史的沧桑和岁月的无情。 图D96为“佛塔”,画面主图为遗址中的“佛塔”,背景为沙漠中的骆驼队及各种出土文物。楼兰故城遗址城墙用黄土夯筑,城内以古水道为轴线分为两区,东北区残存遗迹较少,主要有“佛塔”及其附近建筑,佛塔残高10.4米,塔身用土坯、糯米浆、柳条砌筑,八角形的圆顶塔身是由土坯加木料垒砌而成,塔基本为方形,每边长约19.5米,是全城最高大的建筑物。 图D97为“三间房”。画面主图为遗址中的“三间房”,背景为沙漠中的骆驼队及各种出土文物。“三间房”遗址是城中唯一使用土坯垒砌而成的遗址,墙厚1.1米,残高2米,坐北朝南,东西两端的房屋都是木结构的,木料上还残留着朱漆,有的木料长达6.4米。从这一组建筑物的位置和构造等情况分析,可能就是当年楼兰城的衙府所在地。

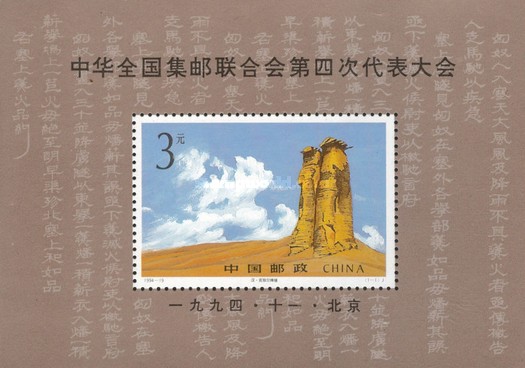

图D98:中华全国集邮联合会第四次代表大会1枚/1994-19/(D27) 图D98为“克孜尔尕哈汉代烽燧”,从西周开始,就有了以烽火为主的早期的通信活动,本烽燧即烽火台,边纸上的文字为《塞上烽火品约》木简上部分内容,再现了距今两千余年前我国西北边陲的“谨候望,同烽火”的历史遗迹。克孜尔尕哈烽燧位于新疆维吾尔自治区库车县依西哈拉乡境内,坐落于却勒塔格山南麓盐水沟沟口的冲击台地上,雄伟挺拔,建于汉代,烽燧是古代军情报警的一种措施,史册记载,夜间举火称“烽”,白天放烟称“燧”,是目前古丝绸之路北道上时代最早,保存最完好的烽燧遗址。克孜尔尕哈烽燧基底平面呈长方形,东西长6米,南北宽约4米,海拨1200米,由基地往上逐渐缩收成梯形,高约13米,烽火台为夯土结构,层厚12-15米,上部夯层中夹有木骨层,顶部为木坯垒砌,并建有望楼,现仅存木栅残留物,烽体受自然侵蚀,风化作用,南侧中上部已呈凹槽状。“克孜尔尕哈”在古突厥语中是“红色哨卡”的意思。

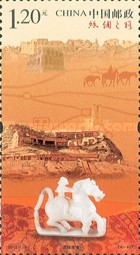

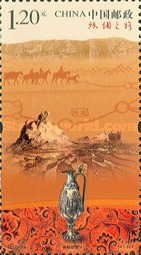

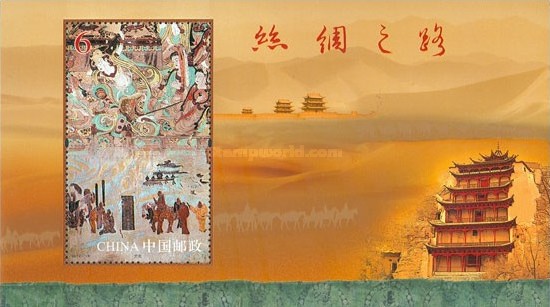

图D99-D103:丝绸之路5枚/2012-19/202.8.1/陈景异 惠斌 李群/(D28) “丝绸之路”是德国地理学家李希霍芬1877年命名的一条古代中西方间的商路。现代学者对其又有了新的认识,认为若按历史时期划分,则有先秦、汉唐、宋元和明清四条丝路;如按路线划分还有陆上丝路和海上丝路之别。而陆上丝路又因地理走向不一,可细分为北方丝路和南方丝路。北方丝路由黄河中下游通往西域,包括草原森林丝路和沙漠绿洲丝路;南方丝路即“蜀-身毒道”,因其穿行于横断山区又称高山峡谷丝路。唐中叶后,由于战乱频繁,道路受阻,陆上丝路逐渐由海上丝路取而代之。丝绸之路的开辟,极大地促进了东西方经济、文化、宗教、语言的交流和融汇,推动了科技进步、文化传播和物种引进,堪称人类文明史上的伟大创举。“丝绸之路”是西汉张骞出使西域开辟的经甘肃、新疆,到中亚、西亚并联结地中海各国的陆路(后增加海路)通道,在通过这条漫漫长路进行贸易的货物中,以产自我国的丝绸最具代表性,“丝绸之路”因此得名。中国邮政于2012年发行“丝绸之路”邮票及小型张一套。本套邮票布局依照丝绸之路自东向西的路线来设计,精选丝绸之路中国段极具代表性的历史遗迹和出土文物,在设计上把底图贯穿一体,通过山脉和地貌的变化,体现出丝绸之路沿线各地的特色,近景采用唐三彩胡人伎乐俑、马踏飞燕、波斯鎏金银壶、仙人骑马玉饰等精美文物表现丝绸之路在东西方文化交流中所发挥的关键作用;中、远景则分别选取了大慈恩寺与大雁塔、白马寺,阳关和玉门关,须弥山石窟,楼兰故城佛塔和三间房、土楼山,克孜尔石窟和尕哈烽燧、台藏塔、高昌故城等历史遗迹和胜地;近景下方均为织锦文物,仿佛向人们展现了一条悠长而宽阔的“丝绸之路”,整体色调为土黄色,体现厚重的历史感和丝绸之路所经过西北地区的主题景观特色。 图D99为“千年帝京”,画面主图为大慈恩寺里的玄奘三藏院与大雁塔;前景为唐三彩“单峰骆驼和牵驼俑”;下方是一块“联珠红地对马文锦”;远景为洛阳白马寺,表现了洛阳、长安作为汉代东西两京这两大丝路东方起点的风采。唐代创建的大慈恩寺位于古都西安南郊,是世界著名的佛教寺院,唐代长安的四大译经场之一,也是中国佛教法相唯识宗的祖庭;玄奘三藏院,位于大慈恩寺内,占地5000平方米,三藏地宫金碧辉煌,供奉佛陀舍利、玄奘法师顶骨舍利、贝叶经、唐代佛像等珍宝;大雁塔位于大慈恩寺内,是西安市的标志性建筑,塔高64.5米,共七层,塔底呈方锥形,底层每边长25米;创建于东汉的白马寺位于河南省洛阳市,为中国第一古刹(见图112介绍),有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称,作为中国第一座寺院,在中国佛教和中外文化交流史上占有极其重要的地位;唐三彩是一种盛行于唐代的陶器,以黄、褐、绿为基本釉色,“单峰骆驼和牵驼俑”于1973年出土于咸阳渭城区渭阳镇双泉村契必明墓,高81厘米,长56.8厘米,现藏咸阳博物馆,国家一级文物;“联珠红地对马文锦”制造年代为唐代,材料为丝质,出土地为新疆吐鲁番阿斯塔那北区唐墓302号墓,主纹由两条横向排列的椭圆圈组成,有两组马纹,上行对马一前足腾起,作行走状,下行作俯首食草姿态,两者相同处在于肩背长有双翼,联珠纹外围则饰以六、八瓣小朵花,下排马足下为莲花纹,联珠纹中间饰以忍冬花纹。唐锦中,联珠纹锦属前期的典型品种,现藏新疆自治区博物馆。 图D100为“大漠雄关”,画面主图为玉门关、汉长城、阳关;前景为“马踏飞燕”;下方是一块“胡王锦”;远景为宁夏固原市须弥山石窟,表现了丝绸之路上大漠雄关的风采。玉门关位于甘肃敦煌市西北90公里处,丝绸之路南路必经的关隘、为当时对西域交通的门户,始置于汉武帝时,因西域输入玉石时取道于此而得名;阳关位于敦煌市西南70公里处,因在玉门之南,故称阳关,丝绸之路南路必经的关隘,始置于汉武帝时;马踏飞燕为东汉青铜器,1969年出土于甘肃省武威雷台墓(详见第一章图90介绍);“胡王锦”制造年代为北朝,出土于1964年新疆吐鲁番阿斯塔那18号墓,典型对称形式的联珠纹代表作,以西域的现实生活为题材,以牵驼人和骆驼为主体纹样,再现了一幅边塞驼饮的画面,沿袭汉代丝织品设计纹样中纳入汉字的特点,在适当的位置书写汉字“胡王”二字以画龙点睛,因而得名“胡王锦”,现藏新疆自治区博物馆;须弥山石窟为佛教石窟寺,位于固原西北55公里寺口子河北麓山峰上,始建于北魏,西魏、北周、隋、唐继续营造,现存石窟150多座,分布在连绵2公里的8座山峰上,自南而北大佛楼、子孙宫、圆光寺、相国寺、桃花洞、松树洼、三个窑、黑石沟8区。 D101为“神秘故国”,画面主图为楼兰故城遗址;前景为鎏金银壶;下方是一块“唐黄地宝色绣鞯”;远景为青海省西宁市土楼山,表现了丝绸之路上神秘故国的风采。举世闻名的楼兰古城位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县北、罗布泊的西北角,处于西域的枢纽,在古代丝绸之路上占有极为重要的地位(详见图D96、D97说明);鎏金银壶为波斯萨珊王朝器物,1983年出土于宁夏固原市原州区南郊乡深沟村李贤夫妇合葬墓,通高37.5厘米,重1.5公斤,高长身,卵形腹,细颈、鸭嘴形流,圆形底座,弯曲两端成羊头,顶端铸1人头,高鼻戴圆形帽,壶身腹部锤一周突起的3组6人男女图象,一组为裸体,其主题图案描绘的是古希腊神话故事,银壶造型别致精美,属波斯萨珊王朝手工艺精品,与萨珊同类器物不同,具有农厚的罗马风格,距今已有1500年的历史,是中外历史文化交流的见证,,现藏宁夏自治区固原博物馆;“唐黄地宝色绣鞯”织绣年代为唐代,材料为绢质,1983年于青海省都兰县热水乡血渭吐番墓出土,鞯,垫在马鞍之下,以保护马背和防止马鞍滑动的的布垫,这款鞯残片全长50厘米、宽35厘米,以黄绢为地,其上用白、棕、蓝、绿等色,采用锁绣针法刺绣出艳丽的唐草宝花,现藏青海省文物考古研究所;土楼山位于青海省西宁市城北区,古洞窟凿嵌于山腰峭壁之间,露天金刚经千百年风雨削蚀自然形成,顶摩云天,古刹殿宇鳞次栉比,是继山西省太原“悬空寺”之后的中国第二大“悬空寺”。 图D102为“西域胜境”,画面主图为克孜尔千佛洞和克孜尔尕哈烽燧;前景为汉代白玉仙人奔马;下方是一块“红地云珠吉昌太阳神锦”;远景为台藏塔遗址和高昌古城,表现了丝绸之路上西域胜境的风采。龟兹地处丝绸之路上的中西交通要冲,曾经是西域地区政治、经济和文化的中心,克孜尔石窟为中国佛教石窟,位于新疆拜城县克孜尔镇东南7千米明屋塔格山的悬崖上,是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于公元3世纪,有4个石窟区,为古代龟兹国的文化遗存,现存壁画约一万平方米,仅次于敦煌壁画(见第五章介绍);克孜尔尕哈烽燧位于库车县城西北盐水沟东侧,是丝绸之路上最古老、目前保存最完好的烽燧遗址(见图D98介绍);白玉仙人奔马1966年出土于陕西省咸阳市渭城区周陵乡汉元帝渭陵附近一汉代礼制建筑遗址内,高7厘米,长8.9厘米,底宽3厘,质地为有“玉中之王”美称的新疆和田白玉,色泽温润莹亮,整器由奔马、骑者和底座组成,现藏咸阳市博物馆;“红地云珠吉昌太阳神锦”制造年代为北朝,1983年出土于青海省都兰县热水乡血渭吐番墓,色彩保存完好,织物组织为平纹经锦、红地黄花两种色彩,绣有汉文“吉”字两处,现藏青海省文物考古研究所;台藏塔遗址位于吐鲁番市以东约40公里,南距高昌古城约1公里,为高昌王国时期的佛教建筑,台藏塔占地面积为939平方米,夯土筑成,残高约20米,塔东面与北面均有佛教洞龛;高昌古城即“王城”之意,曾是高昌王国的都城,位于吐鲁番市东27公里处火焰山南麓木头沟河三角洲,总面积200万平方米,,始建于公元前1世纪,是古时西域交通枢纽,曾经是世界宗教文化荟萃的宝地之一,是古代西域留存至今最大的古城遗址。 D103小型张小型张邮票主图由“敦煌壁画”中的两幅作品“观无量寿经变-乐舞图”和“张骞出使西域图”组合而成,边纸上的图案有敦煌莫高窟“九层楼”、嘉峪关长城和沙漠驼队风情。“观无量寿经变-乐舞图”取自莫高窟第112窟南壁中唐时期的“观无量寿经变”平台上六身技乐呈“八”字形分坐左右的右侧伎乐持琵琶、阮咸、箜篌形象,画面表现了在伎乐的中间,一伎乐合着音乐翩翩起舞,舞者屈身吸足举琵琶至颈后,左手上举右手弯曲人弹拨状,人们习惯地称之为“反弹琵琶”;“张骞出使西域图”取自莫高窟第323窟初唐北壁西端壁画下半部分,一王者骑于马上,左右臣属八人,后有侍者执曲柄伞盖,王者对面,一人手持笏,跑拜辞行,后有二侍从,持双节,牵四马,马上驮着物品丝绸,画面表现了汉武帝派张骞出使西域,张骞向汉武帝辞行告别的情况(详见图D60-D62);敦煌壁画,包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552个,有历代壁画五万多平方米,是我国也是世界壁画最多的石窟群;小型张右下角为莫高窟的主要建筑之一“九层楼”,洞窟编号第96号,始建时仅有四层楼,后五层是后来修建的,内有一尊弥勒大佛,唐代初建,宋代修复,现高34.5米,是我国第三大佛,也是世界“室内第一大佛”;嘉峪关位于甘肃省河西走廊的西端,是古代“丝绸之路”的交通要冲,被誉为“天下第一雄关”。

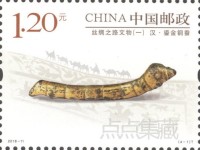

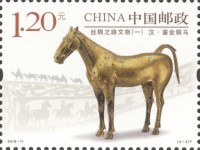

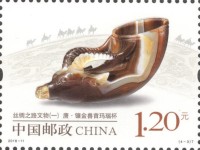

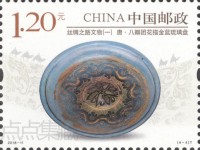

图D104-D107:丝绸之路文物第一组4枚/2018-11/2018.5.19/陈景异/(D29) 为进一步弘扬“丝路精神”,筑梦“一带一路”,中国邮政特发行《丝绸之路文物(一)》特种邮票,邮票选取陆上丝路起点陕西省出土的四件代表性文物。邮票图案以文物为主要元素,背景为行进在丝绸之路上的驼队、汉代画像砖和唐代花卉纹样饰成的丝带,分别向西和向东行进的驼队寓意东西方文化交流,进一步突出丝绸之路的概念。为突出文物的质感,四枚邮票均采用压凸印制工艺,使得四件文物栩栩如生,同时,邮票背景采用珠光油墨印制,在保持四枚邮票背景统一的基础上,呈现丝绸的质感,以烘托邮票的主题,此外,四枚邮票还分别采用珠光金属油墨、冷烫、胶印光油与逆向上光等四种印制工艺,其中逆向上光工艺通过两种油墨相互叠加产生的化学反应,使得一个物体上表现出不同光泽度,再现出盘内描金图案的层次和盘体通透、明亮的品质,该工艺是首次在邮票印制中使用。 图D104为“汉代鎏金铜蚕”,1984年出土于陕西省石泉县前池河,全身首尾共计九个腹节,胸脚、腹脚、尾脚均完整,体态为仰头吐丝状,制作精致,造型逼真,为国内首次发现。现藏于陕西历史博物馆。 图D105为“汉代鎏金铜马”,1985年出土于陕西省兴平市西吴乡,铜马作站立状,情态神骏,造型朴实稳重,通体鎏金匀厚,金光灿烂,据考证,鎏金铜马是汉代饲养在上林苑或御厩中的大宛天马(汗血宝马)的艺术造型。现藏于茂陵博物馆。 图D106为“唐代镶金兽首玛瑙杯”,1970年出土于陕西省西安市何家村,由红、棕、白三色相杂的玛瑙雕成,一端雕成杯口,另一端雕凿成生动的兽首,琢工精细,通体呈玻璃光泽,熠熠生辉,对研究唐代中外文化交流具有重要参考价值。现藏于陕西历史博物馆。 图D107为“唐代八瓣团花描金蓝琉璃盘”,1987年出土于陕西省扶风县法门寺地宫,通体呈蓝色,具有透明感,盘内刻满纹饰,由内而外分为数层,中心为八瓣蕉叶状围成的团花,体现了唐代中国与伊斯兰国家间的沟通与交往。现藏于法门寺博物馆。

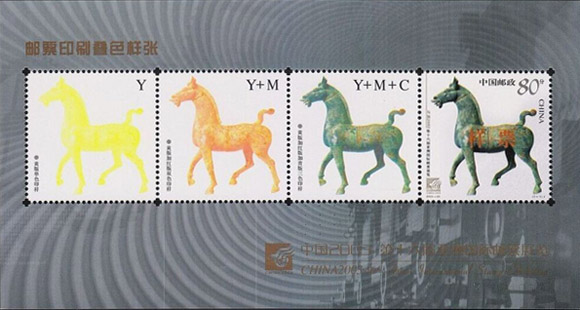

图D108:中国2003第十六届亚洲国际邮票展览1枚/2003-23/姜伟杰/(D30) 2003年11月20日,为纪念第16届亚洲国际邮票展览在我国举行,国家邮政局发行了《中国2003第十六届亚洲国际邮票展览》纪念邮票,全套1枚,同时发行邮票印刷叠色样张1枚,印量10万枚。叠色样张画面4图连印排列居中,从左至右分别为单色印样、双色印样、三色印样和成品(加印红色“样票”);边饰为印刷机;右下角为金色邮展展徽和“中国2003第十六届亚洲国际邮票展览”中英文文字;右上角为金色“邮票印刷叠色样张”文字。画面四角为十字形齿孔。 图D108为“东汉铜马”,1990年2月14日出土于四川绵阳市何家山东汉崖墓,是迄今为止发现的中国最大的汉代青铜马,高134厘米,长108厘米,中空,体壁极薄,厚度仅为0.3厘米-0.4厘米,铜马由头、颈、腰、臀、尾、四肢等九个部分组成,以子母口拼接后用铆钉固定,优美匀称,刻画细腻,静中寓动,形神兼备,惟妙惟肖,堪称汉代青铜器中罕见的艺术珍品。邮票图案采用白色为底衬,青铜马作主图,突出了青铜马的质感和昂扬气势,富有强烈的艺术感染力量,它现藏于绵阳市博物馆。画面左下角绘有“中国2003第十六届亚洲国际邮票展览”展徽,展徽由信鸽、地球、飘带、邮票等形象构成,完整准确地表达了活动的内涵,飞舞的四条飘带成组排列,寓意举办地“四川”的含义,展徽的造型开放舒展,动态十足,具有鲜明的国际色彩,符合国际性展览的特点。

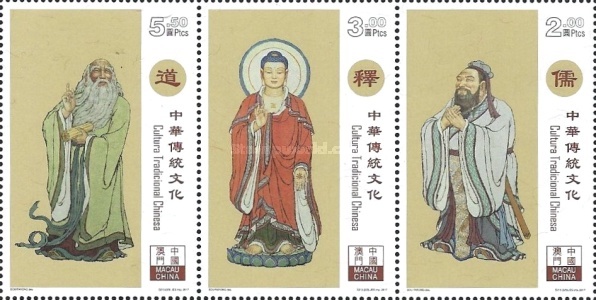

图D109-D111:中华传统文化3枚/澳/2017.3.1/(D31) 中华传统文化指的是儒教、佛教、道教三家,中国的哲学和宗教一向是各种不同信仰的调和。中国传统文化一直以来都推崇融儒、释、道三家为一体。弟子规是儒教之根,十善业是佛教之根,太上感应篇是道教之根。儒、释、道三教皆以孝悌忠信,诚敬谦和教化,此乃中国传统文化之特质与根基,中国几千年来社会文化皆根植于此。儒、释、道是人类的精神财富,是人类总结的知识结晶,也为西方宗教提供了宗教认同的模式。 图D109为“儒教”代表人物孔子,春秋、战国时代崇奉孔孟学说的学派,提倡以仁为中心的孝悌、礼、义、忠、恕、中庸等道德观念,主张德治、仁政,重视伦理道德教育与家族观念。 图D110为“释教”代表人物创立者释迦牟尼,生于印度 (现尼泊尔),透过修行觉悟成佛,脱离轮回,以明心见性、亲证诸法实相(宇宙万物的真相,即其性相、理事、因果、唯心所现、唯识所变);法性法界总是一体,一即一切,一切即一;众生本来是佛。以十善、四弘愿、三学、六度、四摄、普度众生为宗旨。宣扬孝亲尊师,慈心不杀,阐明古印度因果报应轮回事理的真相。 图D111为“道教”创始人老子,道教以先秦老子、庄子关于道的学说为中心的学派,以老庄的“自然天道观”大自然的运行原则为主,强调人们在思想、行为上应效法道的“生而不有”、“为而不恃”、“长而不宰”,政治上主张“无为而治”、“不尚贤”、“使民不争”。

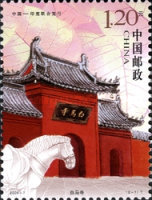

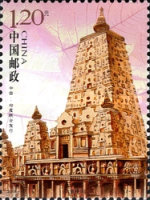

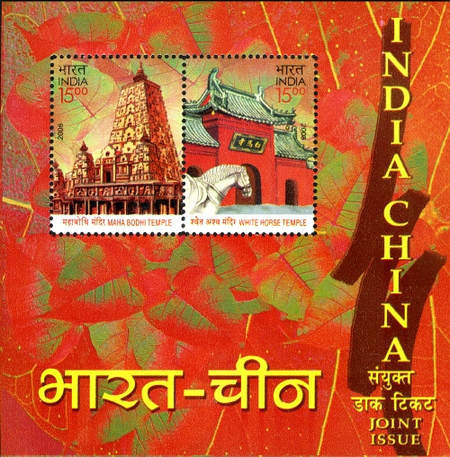

图D112-D113:白马寺与大菩提寺2枚/2008-7/2008.6.6/殷会利/(D32) 中国与印度文化有着密切关系,而佛教更是联系两国文化的重要纽带。佛教诞生于公元前6世纪至公元前5世纪的印度,公元前3世纪被孔雀王朝的阿育王奉为国教。佛教传入中国大约在公元前后。除佛教外,中印两国的文化交流还体现在很多方面。据史料记载,中印交流始于秦代,到两汉时逐渐频繁,在隋唐时趋于高潮,宋元时更加深入,至今已延续两千多年。印度佛教、音乐、舞蹈、天文历算、文学语言、建筑和制糖技术等传入中国,中国的造纸、蚕丝、瓷器、茶叶、音乐等传入印度,中印两国的文化相互影响,从而创造了世界上最辉煌、最古老的两种文明。2008年6月6日,为展示两国历史悠久的佛教文化和遗产,国家邮政局和印度邮政联合发行发行了《白马寺与大菩提寺》特种邮票,全套2枚,本套邮票的背景为菩提树叶,凸显了两座古老寺庙的佛教主题,版票中间的过桥票文字为中英文“白马寺与大菩提寺”和“中国-印度联合发行”,图案为白马寺和大菩提寺全景及祥云。 图D112为“白马寺”,位于河南洛阳城东。始建于东汉明帝永平11年(公元68年),是佛教传入中国后建造的第一座寺院,其原建筑颇为雄伟,后屡经战乱,数度兴废。现在的白马寺坐北朝南,为一座长方形院落,占地约4万平方米,山门匾额上的“白马寺”三字系中国佛教协会原会长赵朴初先生题写,寺内现存天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿和毗卢殿共五重大殿,坐落在一条笔直的中轴线上,每座大殿均有造像,多为元、明、清时期的作品。在白马寺门外,左右两侧均立有一匹大小与真马相似的石马,形象驯良温和。白马寺作为中国佛教之首刹,在我国佛教史上占有重要地位,被尊为“释源”和“祖庭”,享有独特的地位。 图D113为“大菩提寺”,位于印度比哈尔邦首府巴特那东南的菩提伽耶,阿育王为了纪念佛祖成道,于公元250年在释迦摩尼悟道的菩提树旁建了大菩提寺,现存寺庙的历史可以追溯至公元5-6世纪,是印度现存最早的砖造佛教寺院,其建筑雄伟庄严,融汇了多个世纪的建筑文化精华,寺庙高达52米,状如金字塔,雄伟壮观,自底部往上的外形为挺拔的角锥型,接近顶部为一圆柱形塔顶,还有四座精致的小塔耸立在寺庙四角,成围护之状,老菩提树至今依然枝繁叶茂,据说公元前6世纪释迦牟尼就是在此树下悟道成佛的,成为有历史记载的最古老的树木,相传中国两位西行求法的高僧法显和玄奘也曾到此顶礼,大菩提寺于2002年被列为世界文化遗产。 |

|

Copyleft 2010 2010 |

|

nopaio@QQ.com |

|